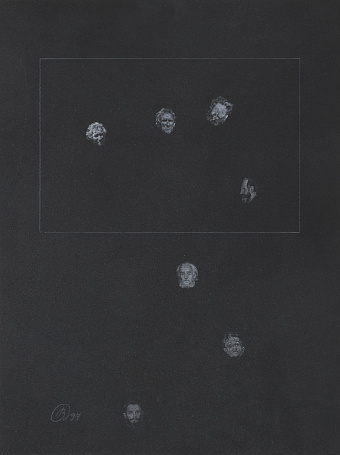

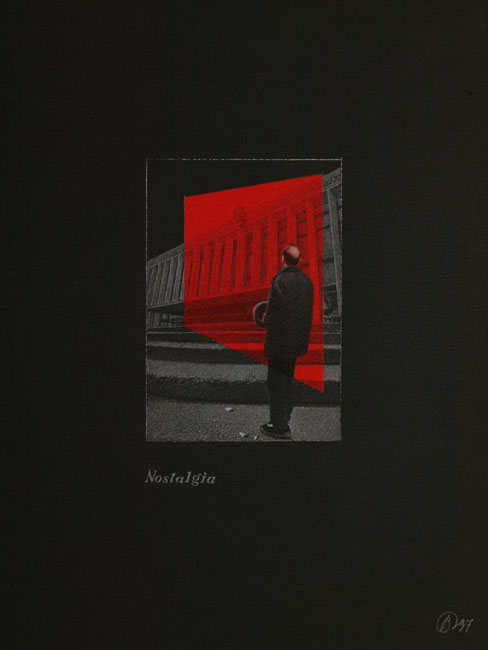

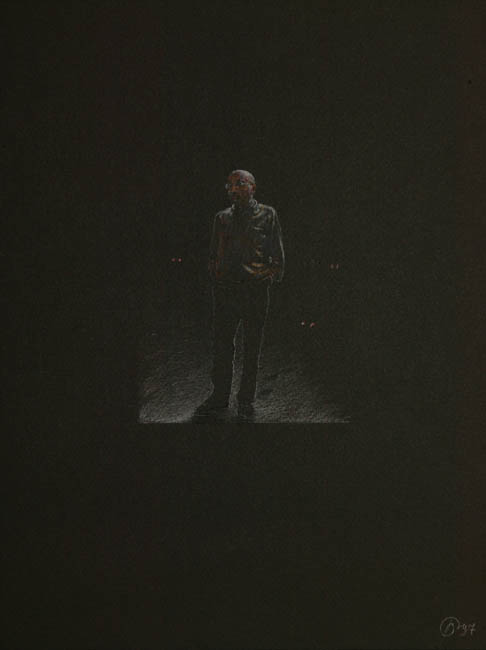

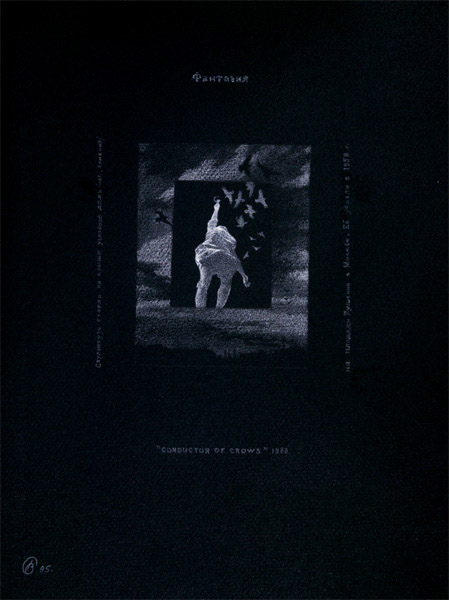

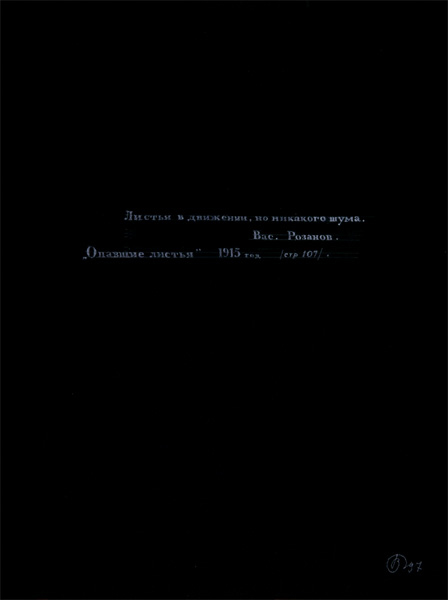

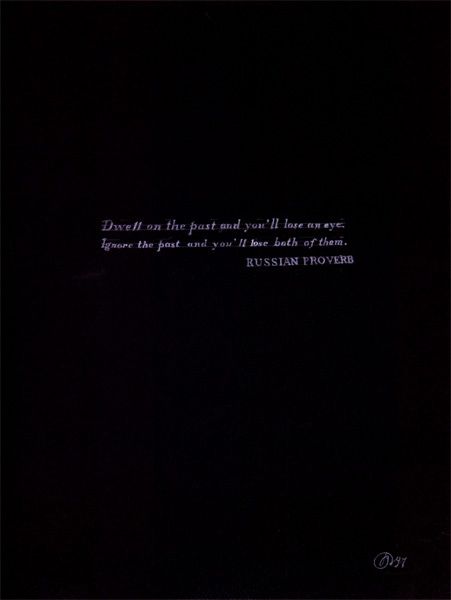

На черной бумаге, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

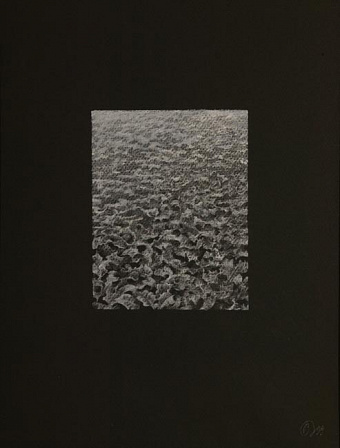

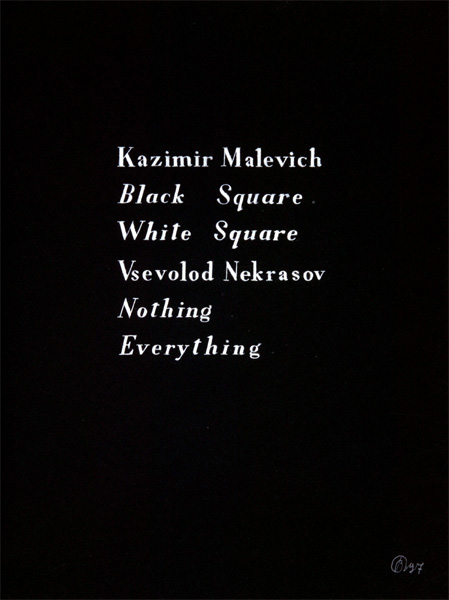

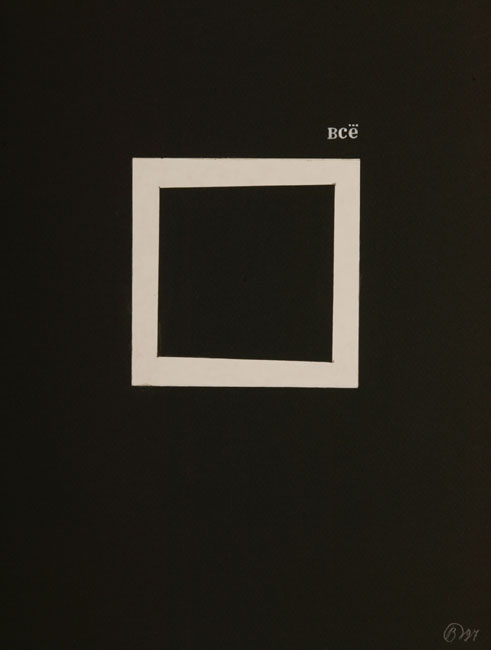

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5x25

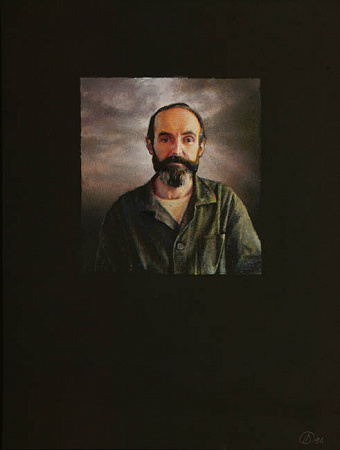

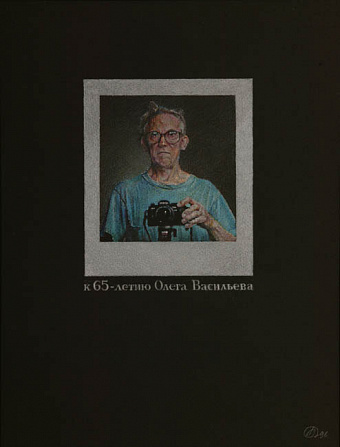

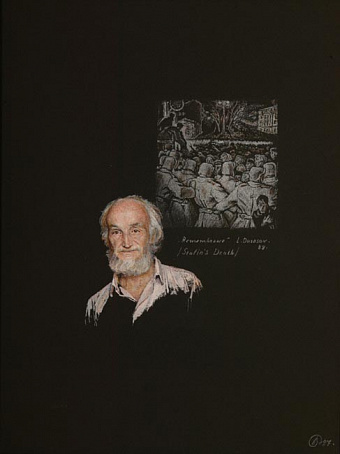

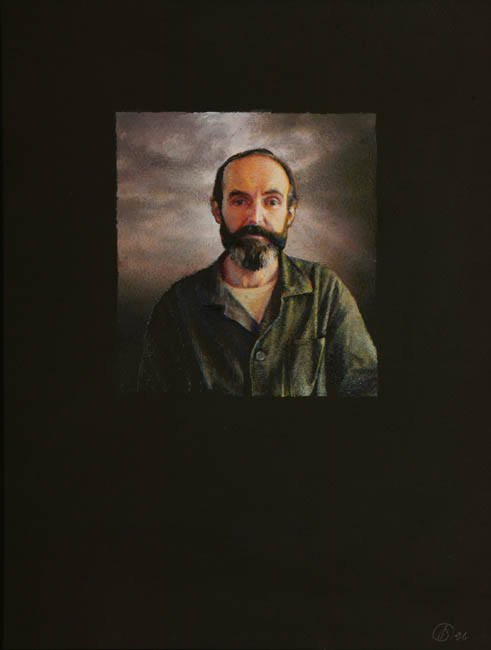

Эрик Булатов. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

| 32,5х25

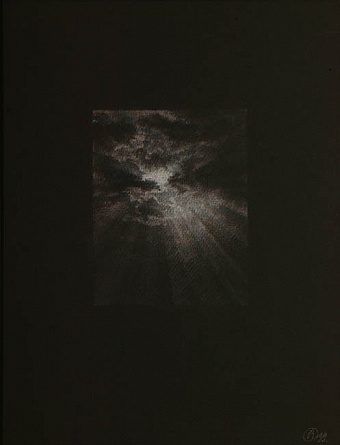

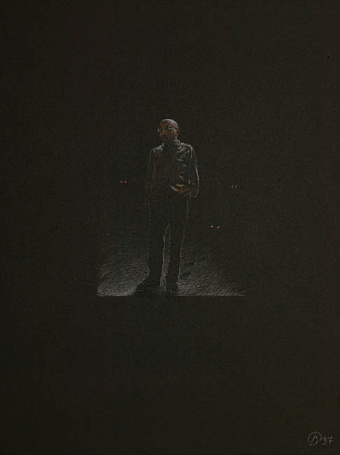

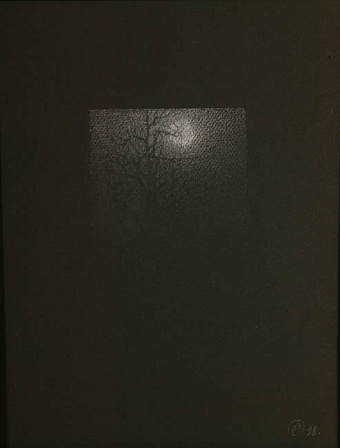

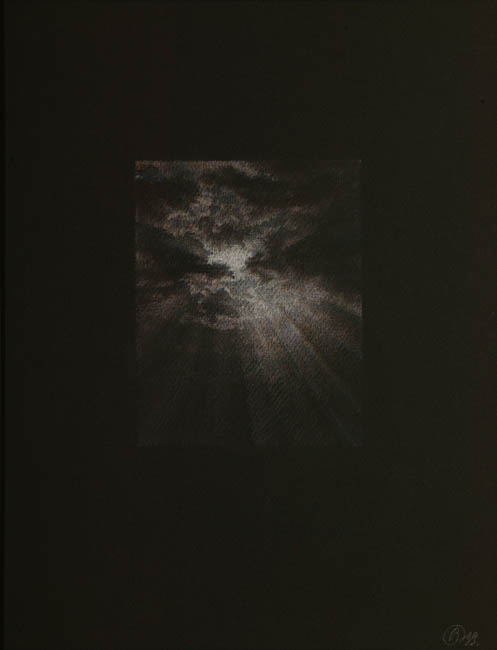

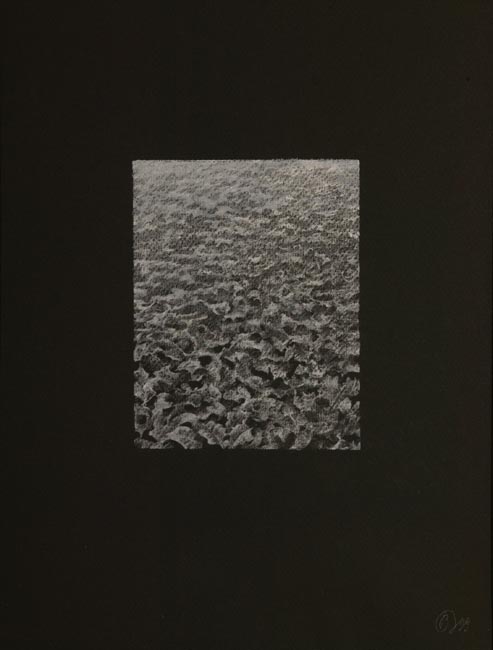

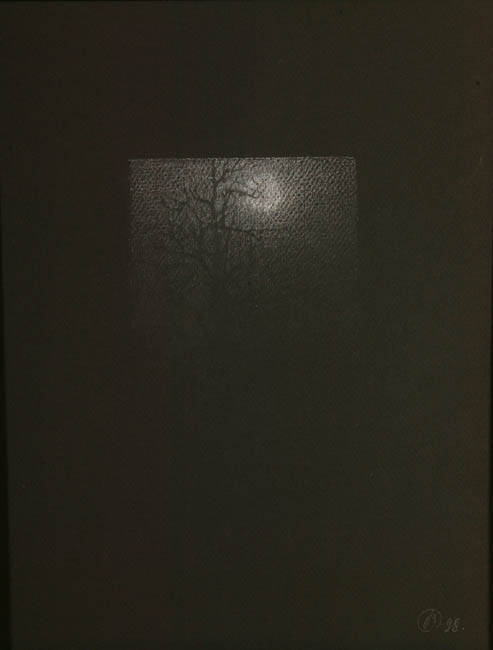

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

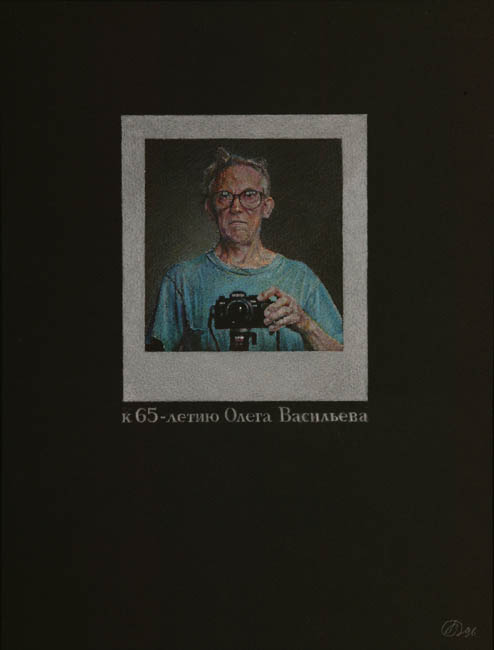

Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

| 32,5х25

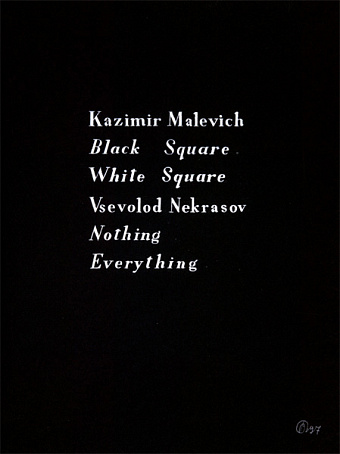

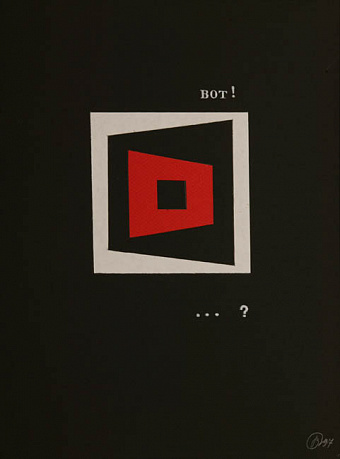

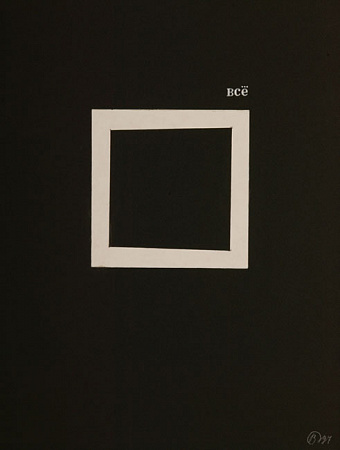

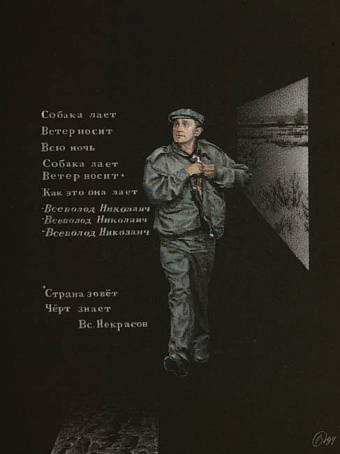

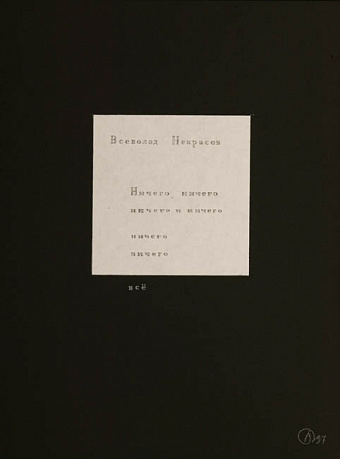

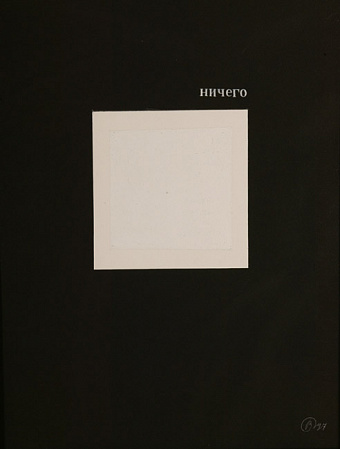

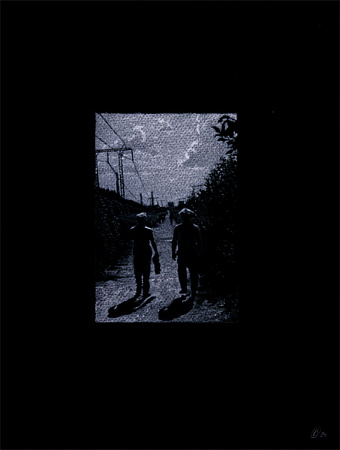

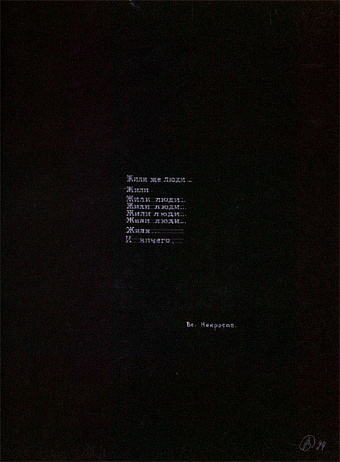

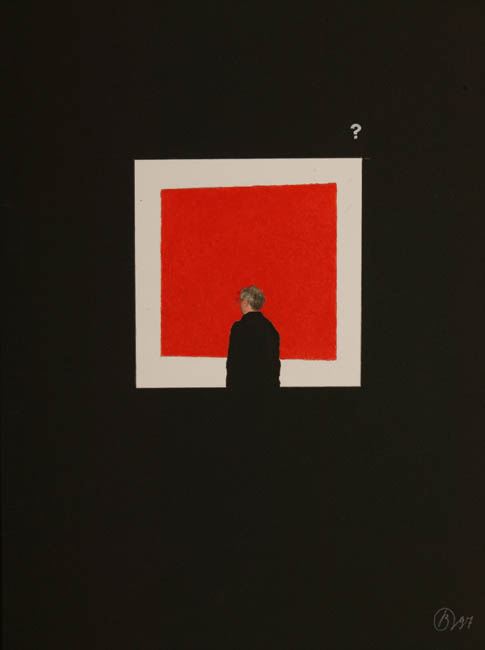

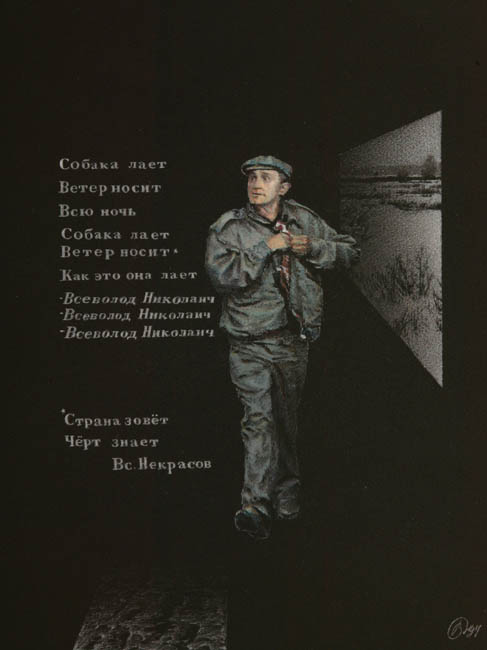

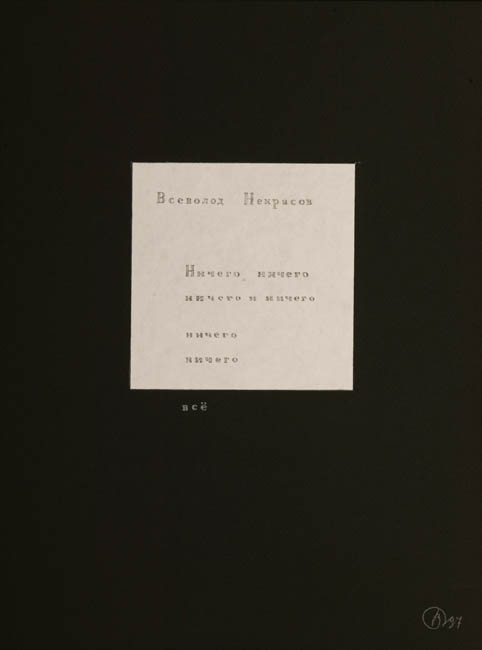

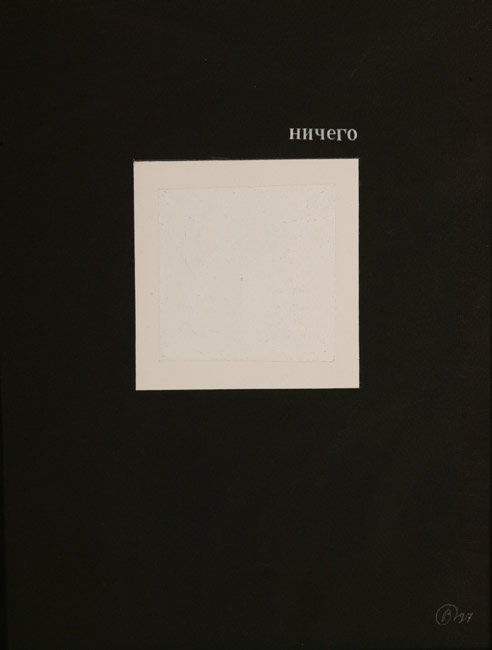

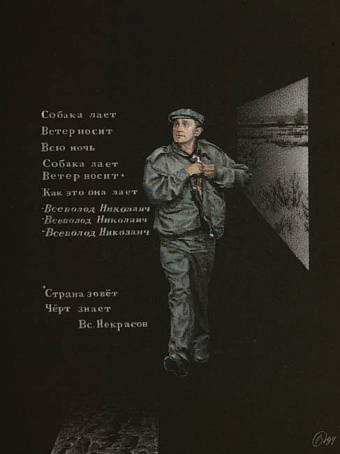

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5х25

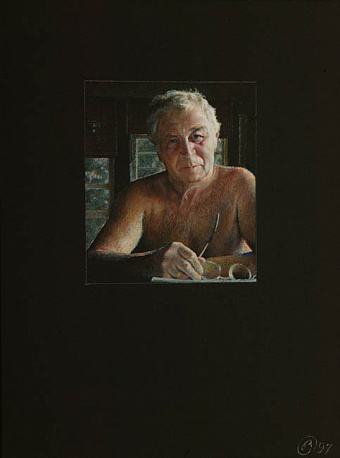

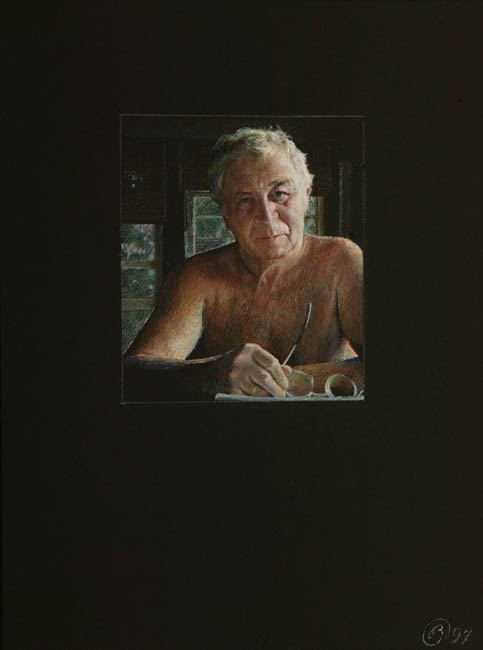

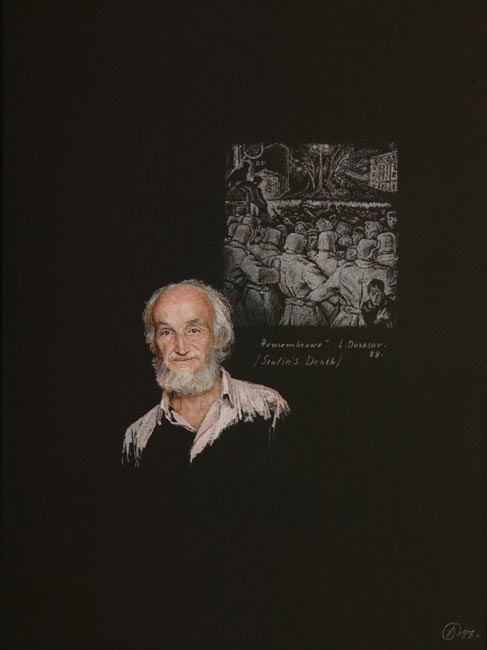

Илья Кабаков. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

| 32,5х25

бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж

32,5х25

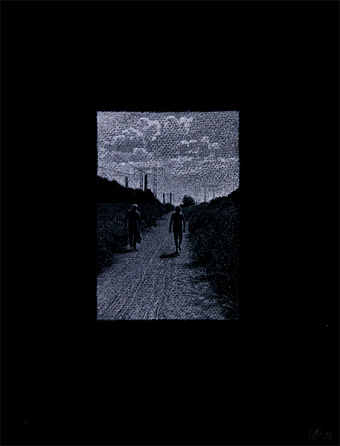

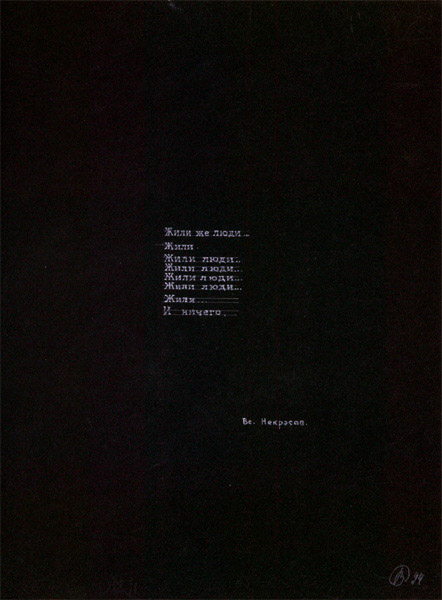

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж | 32,5х25

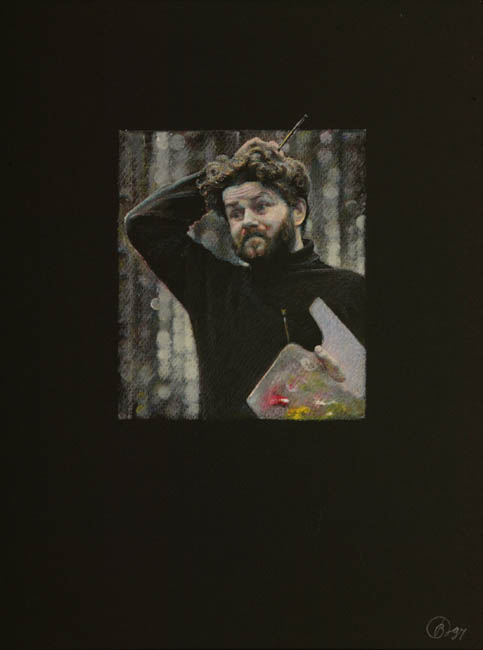

Михаил Меженинов. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

| 32,5х25

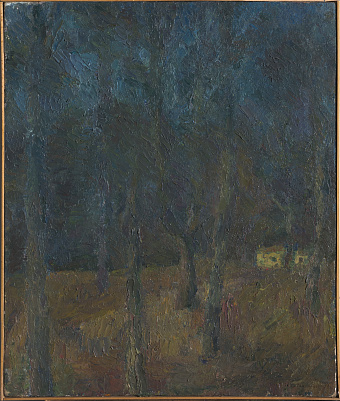

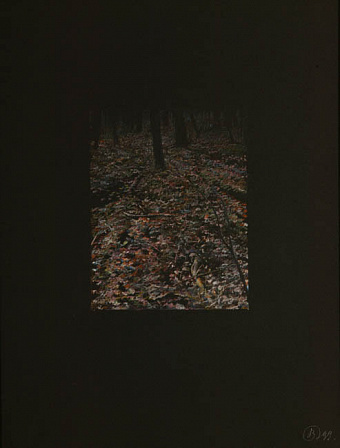

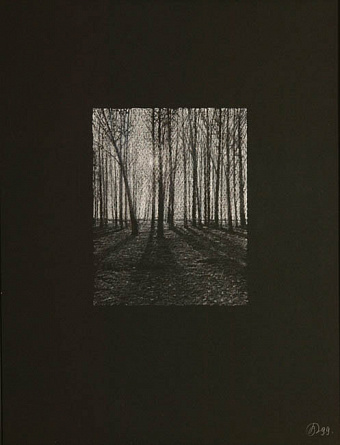

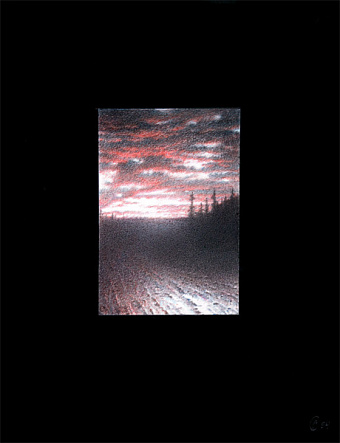

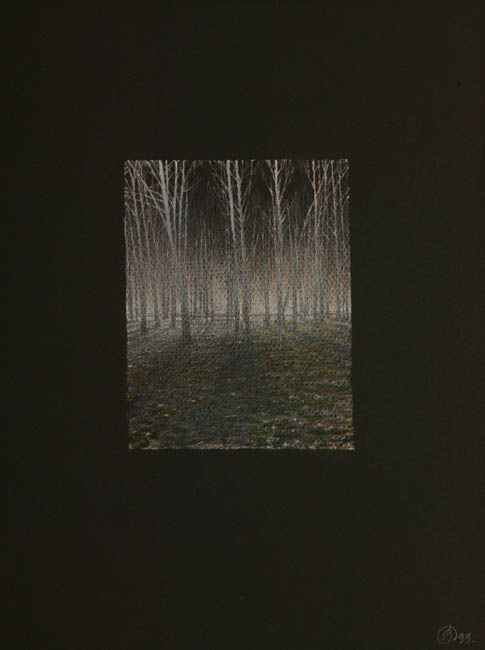

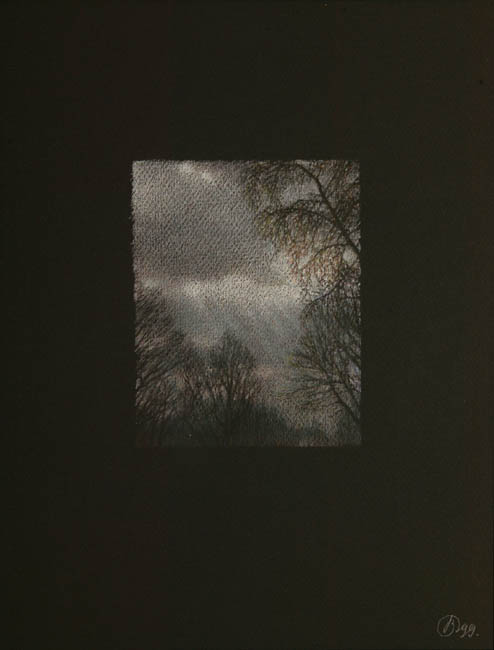

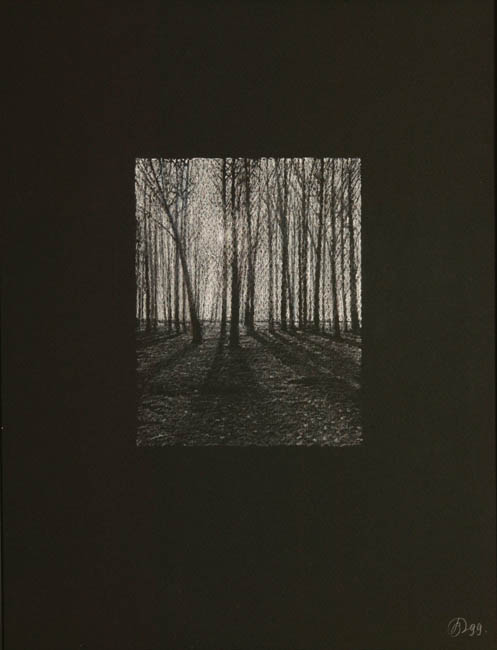

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5х25

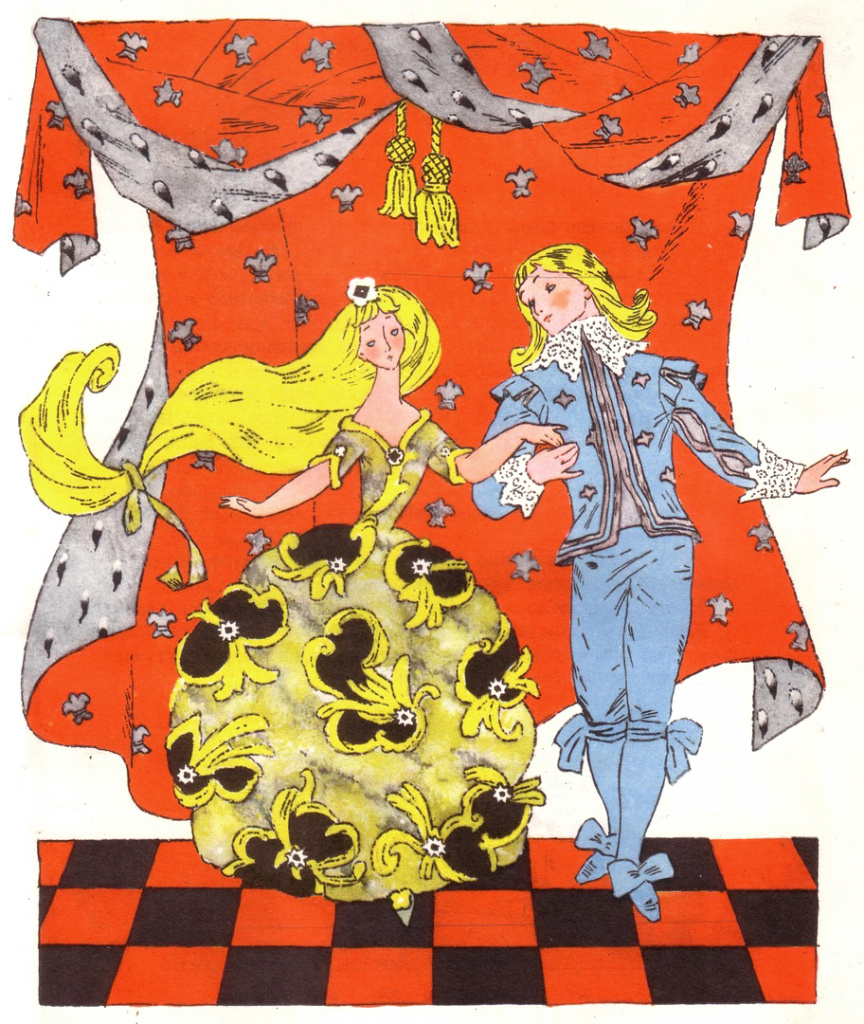

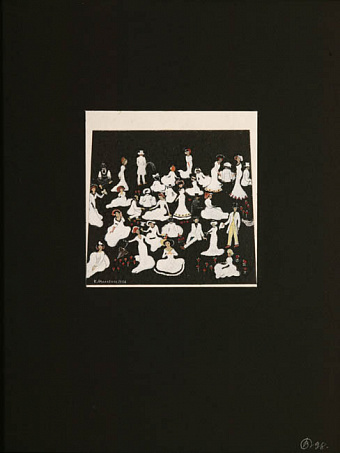

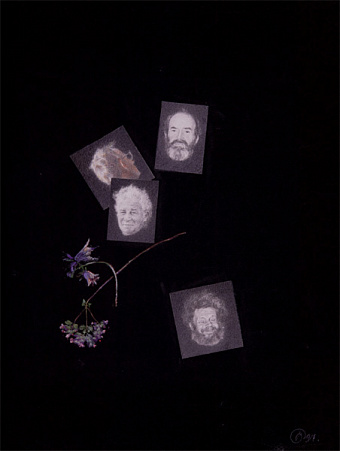

Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5х25

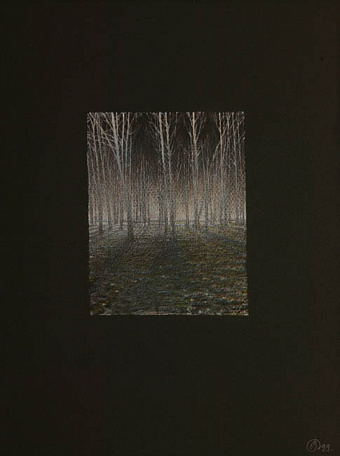

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

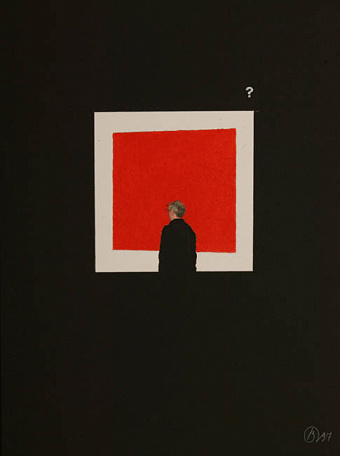

Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

| 32,5х25

Оскар Рабин. Ему видятся волки. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

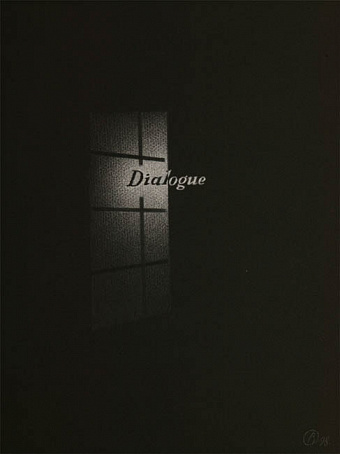

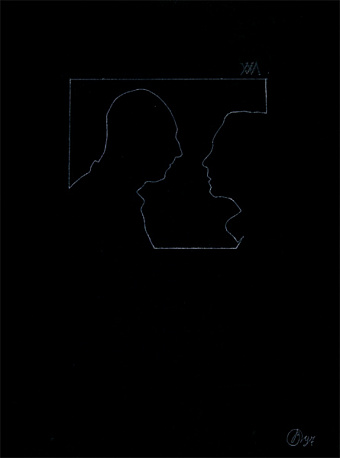

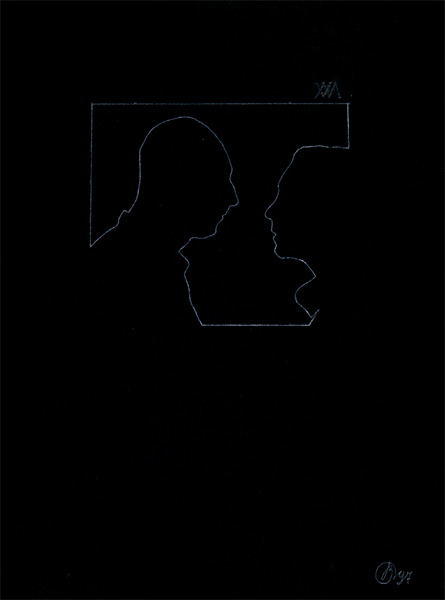

Серия "Диалог" III, 1994-7

| 32,5х25

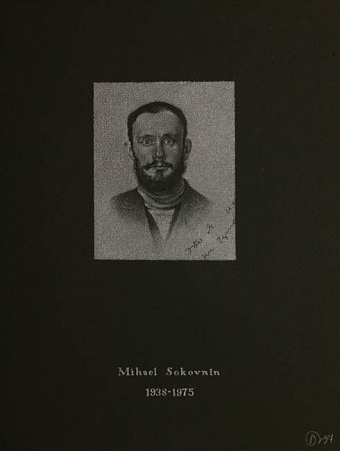

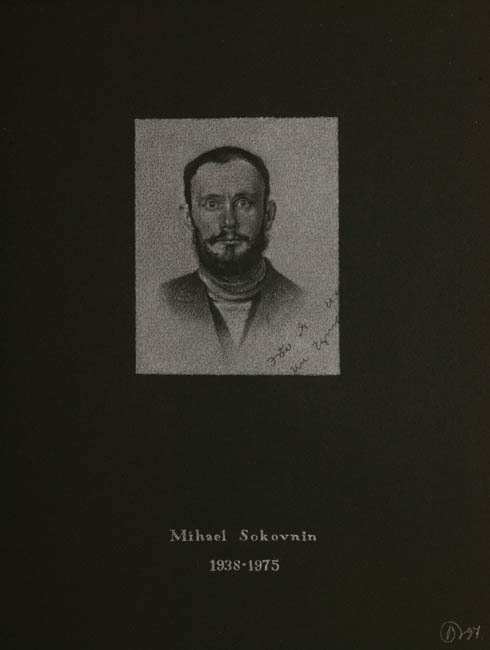

Михаил Соковнин. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

| 32,5х25

Наташа Годзина Булатова. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5х25

бумага, смешанная техника

32,5х25

Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7

бумага, смешанная техника | 32,5х25

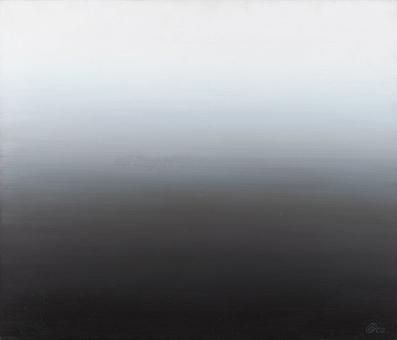

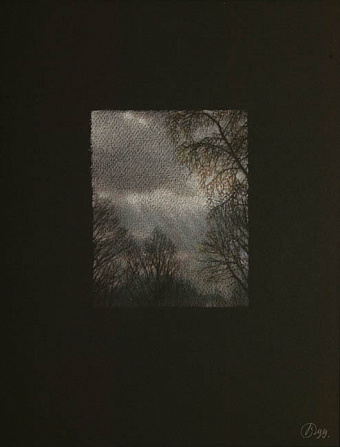

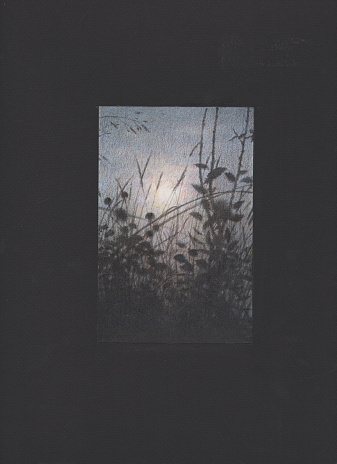

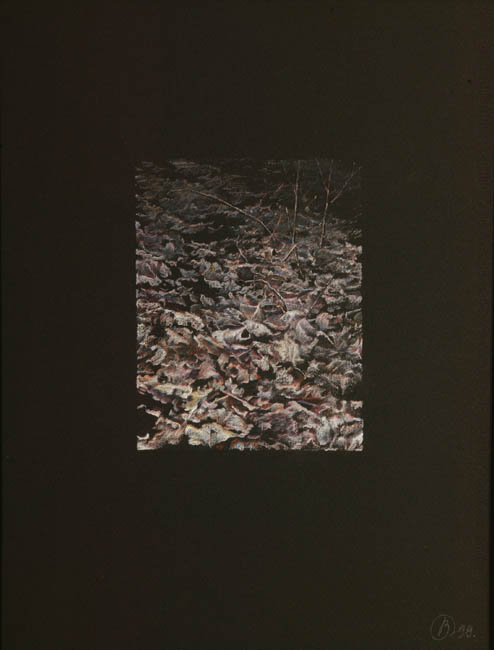

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

Леонид Соков. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5х25

бумага, смешанная техника

32,5х25

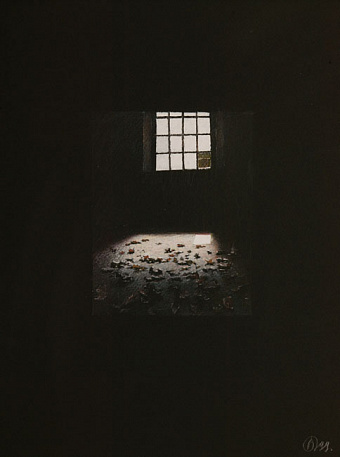

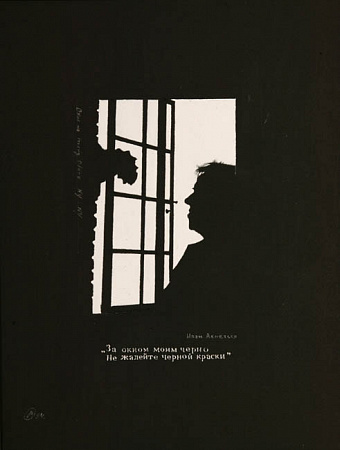

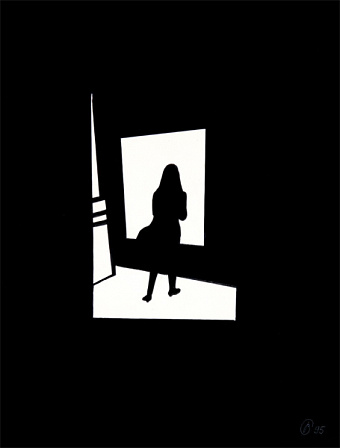

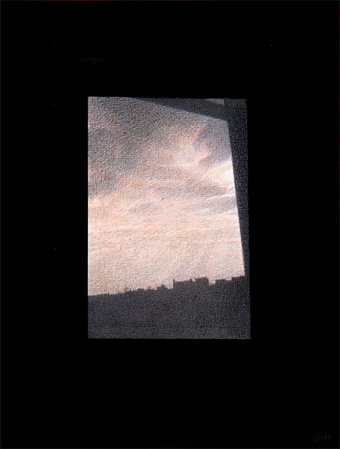

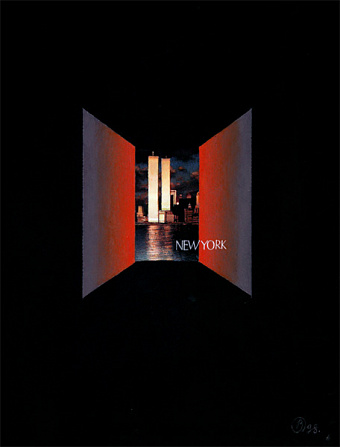

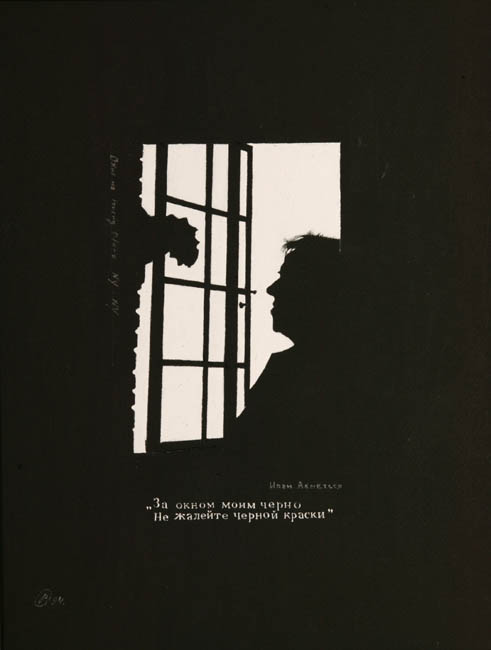

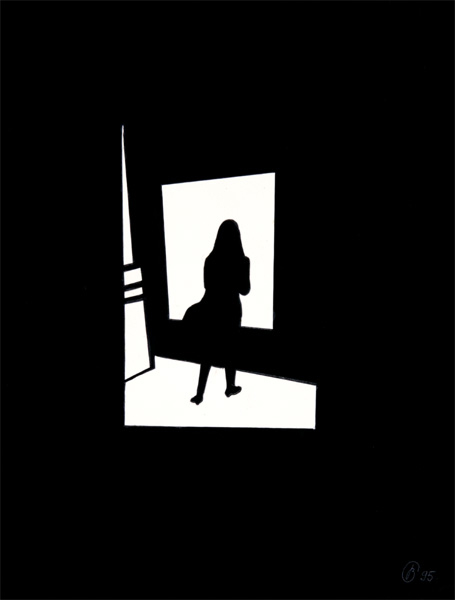

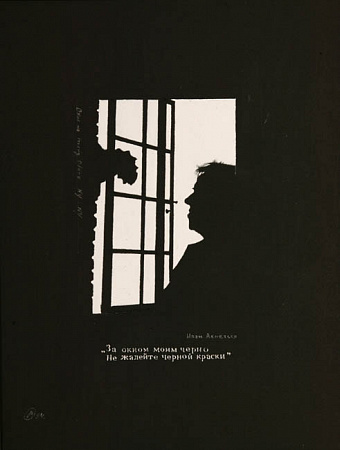

Окно на Irving Place NY. Серия "Диалог" III, 1994-7

бумага, смешанная техника | 32,5х25

Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Свет в лесу" II, 1994-7

| 32,5х25

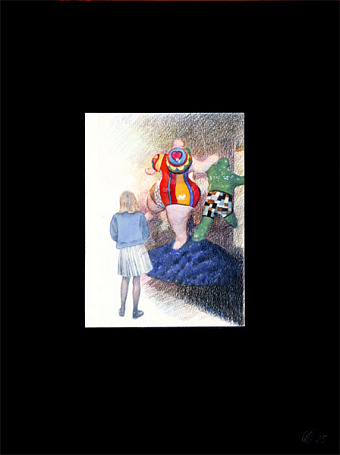

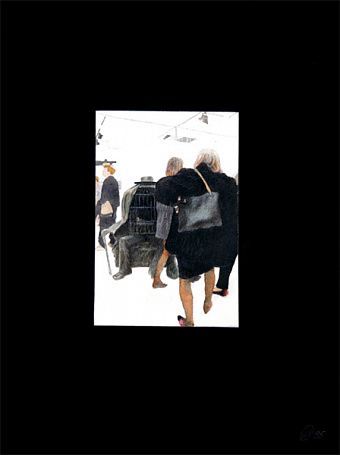

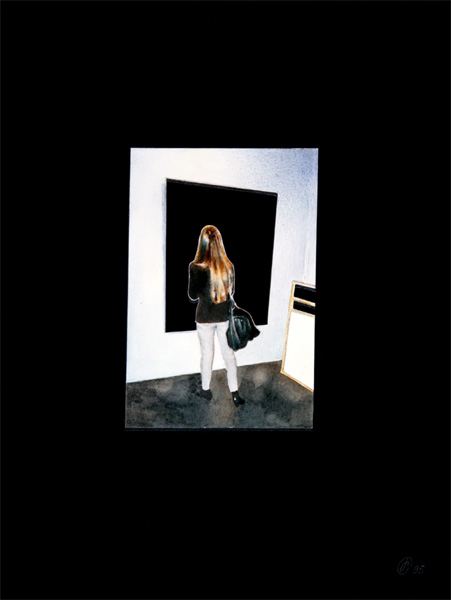

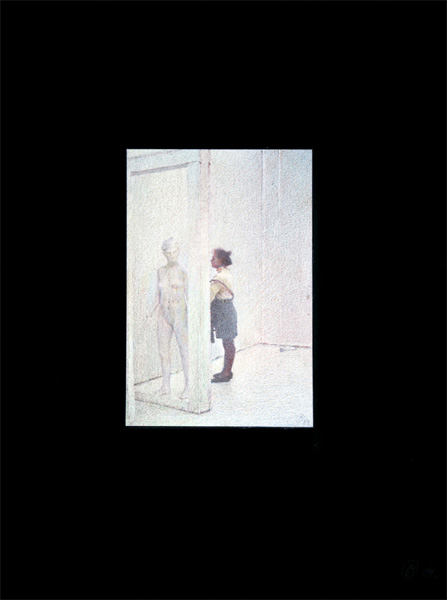

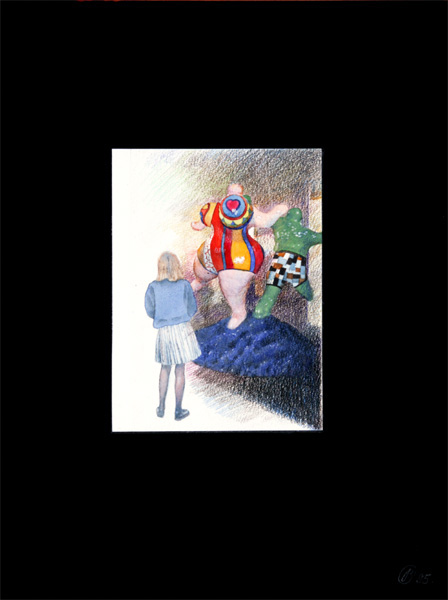

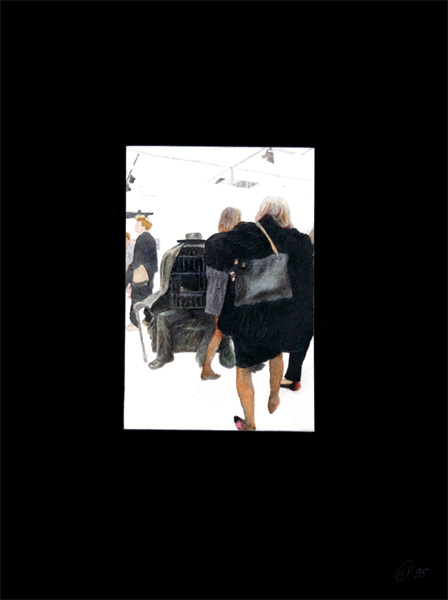

Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7

| 32,5х25

Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7

| 32,5х25

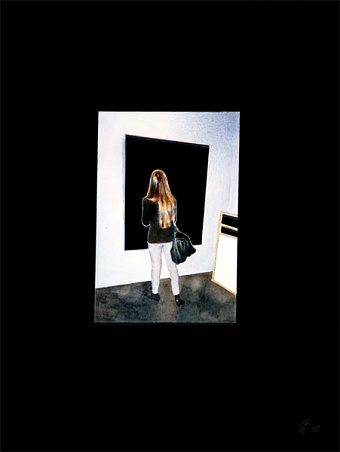

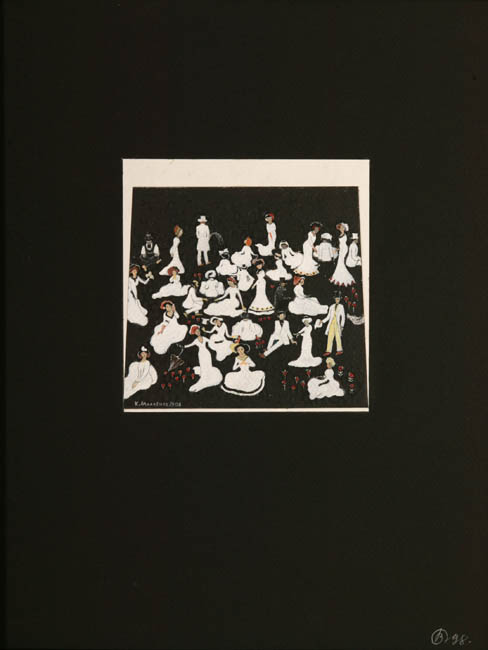

Фиак 91г. Париж. Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7

| 32,5х25

Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7

| 32,5х25

Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7

| 32,3х25

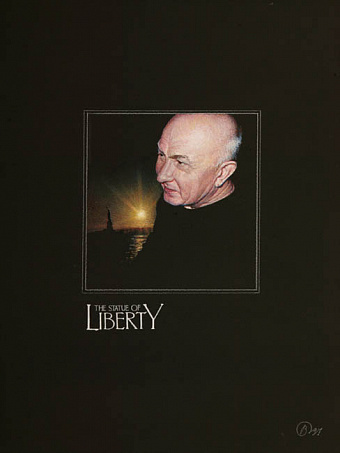

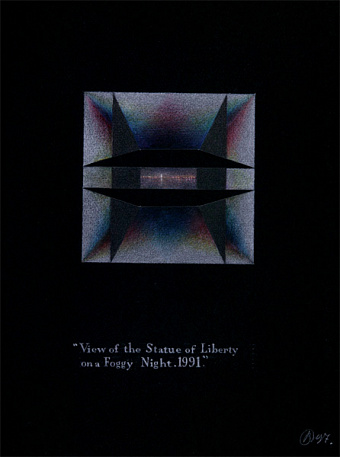

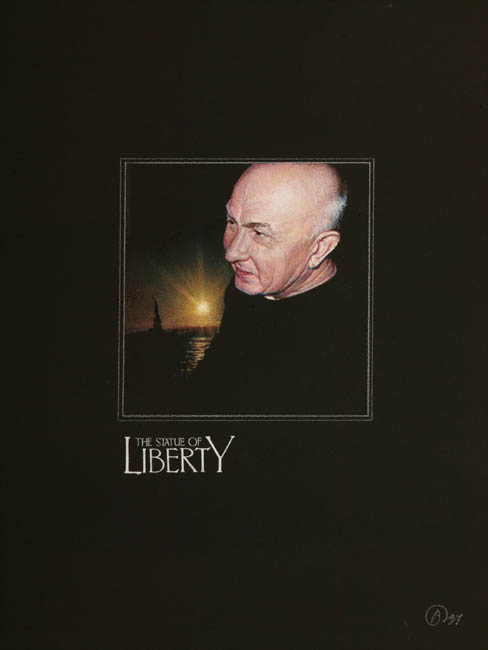

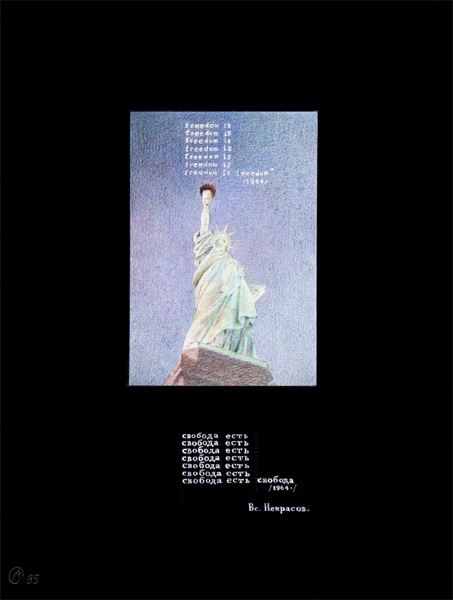

Серия "Freedom" XI, 1994-7

| 32,5х25

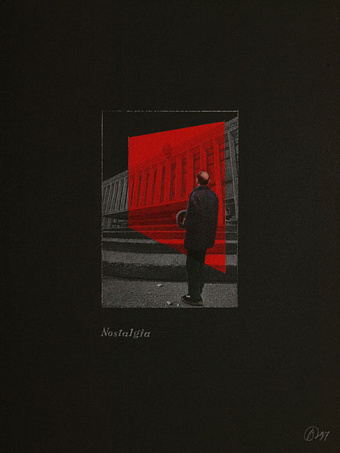

Свобода есть свобода. Серия "Freedom" XI, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Freedom" XI, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

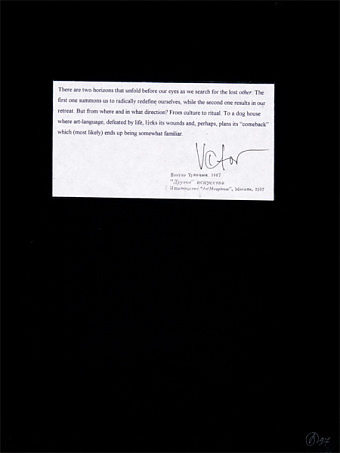

Тупицыны (Виктор и Маргарита). Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

бумага, пастель, коллаж

32,5х25

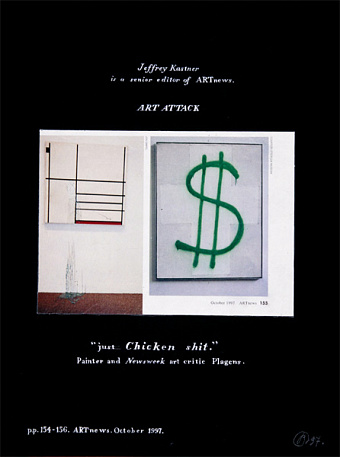

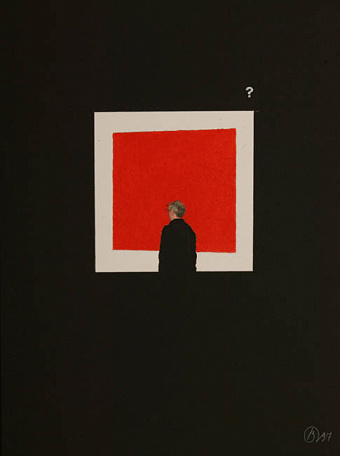

Бренер и Малевич. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

бумага, пастель, коллаж | 32,5х25

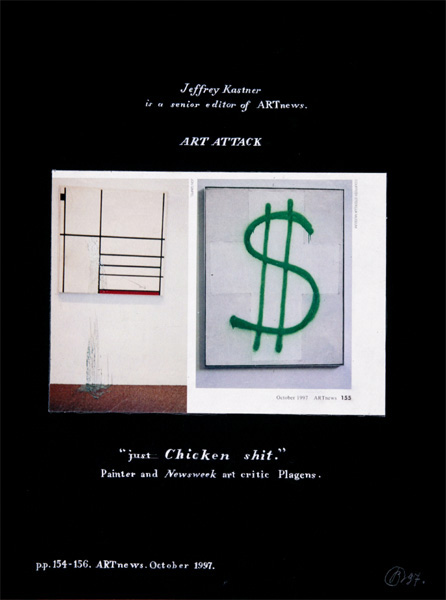

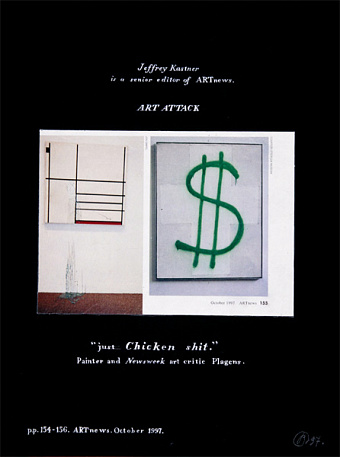

Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5х25

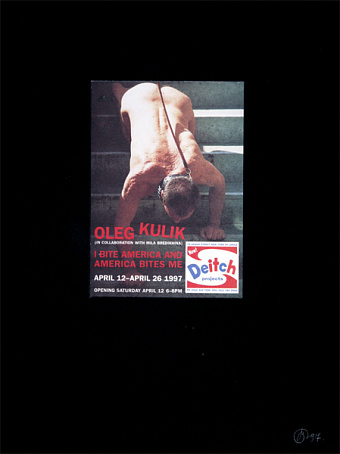

Олег Кулик. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5x25

бумага, пастель, гуашь

32,5х25

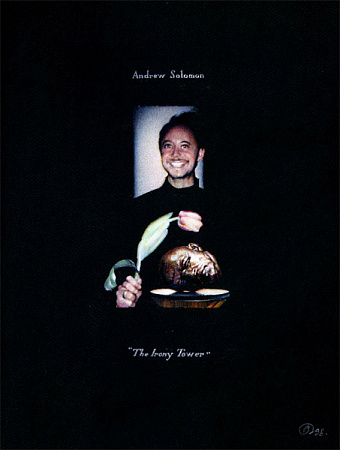

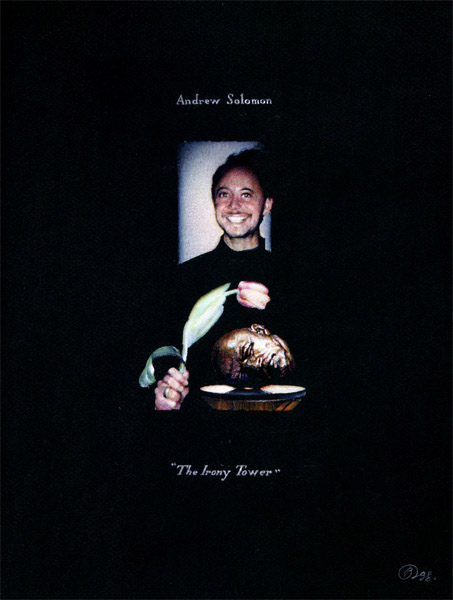

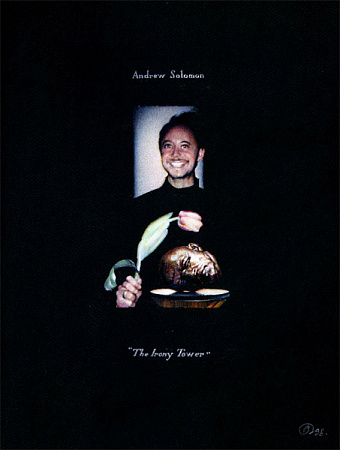

Андрей Соломон. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

бумага, пастель, гуашь | 32,5х25

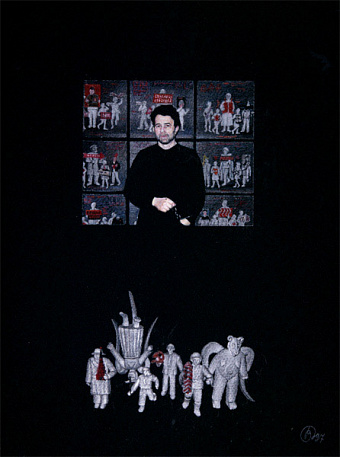

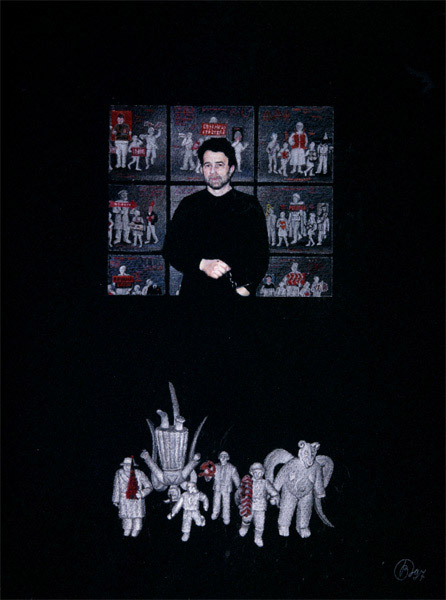

Гриша Брускин. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5х25

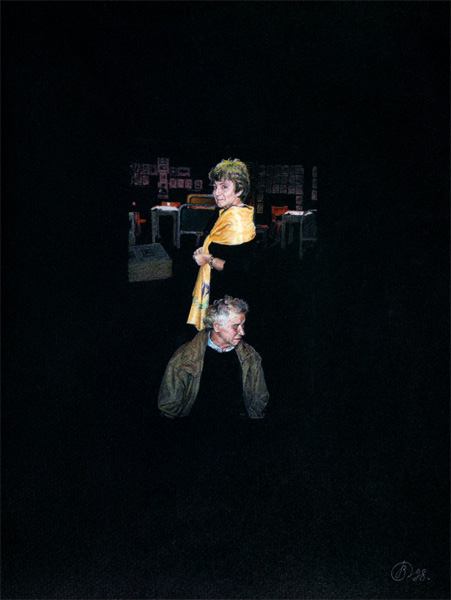

Кабаковы Эмилия и Илья. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5х25

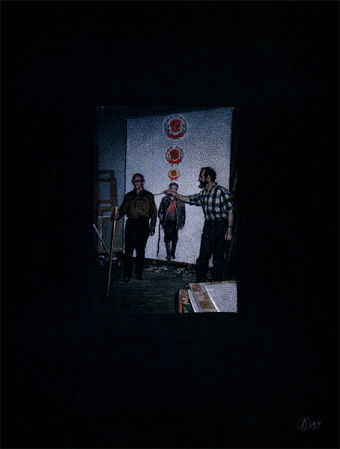

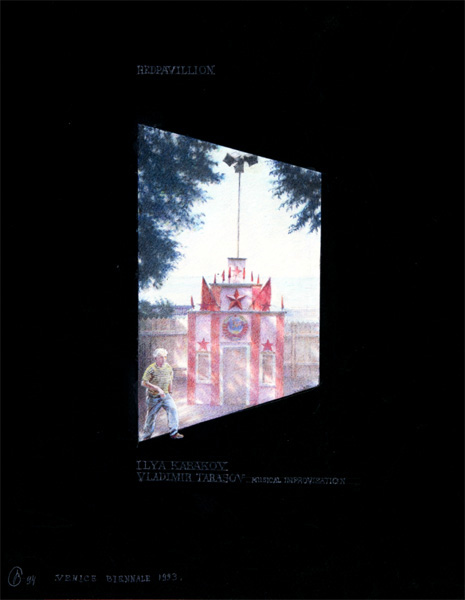

Venice biennale 1993. Серия "Искусство и художник(и)" X , 1994-7

| 32,5х25

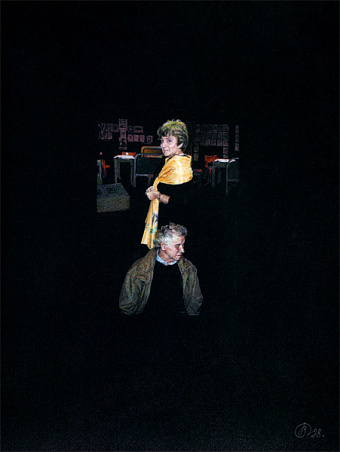

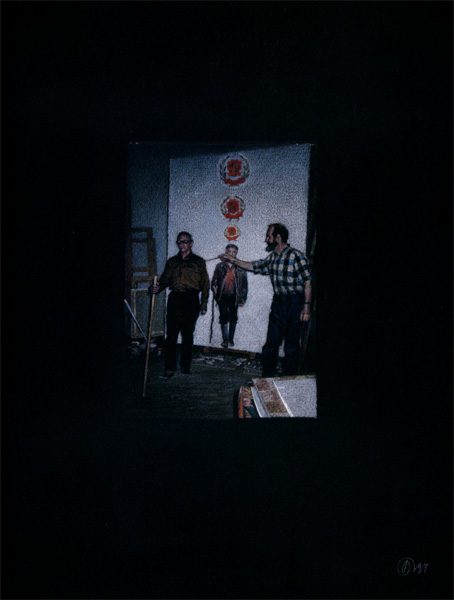

Перформанс. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5х25

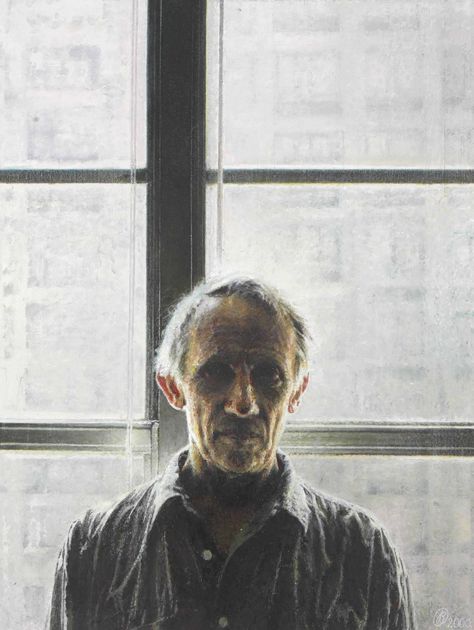

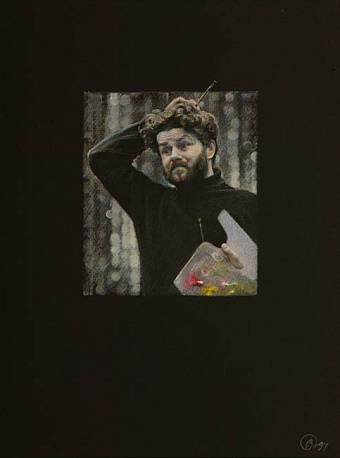

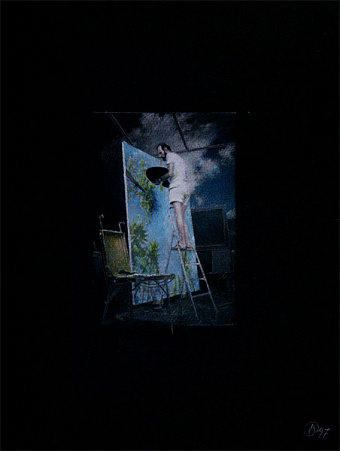

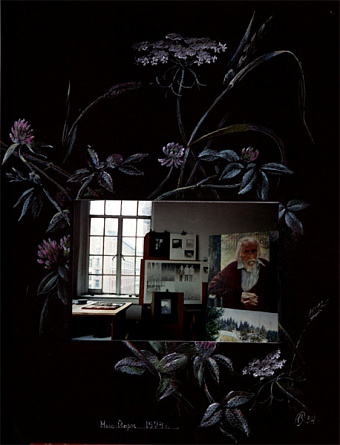

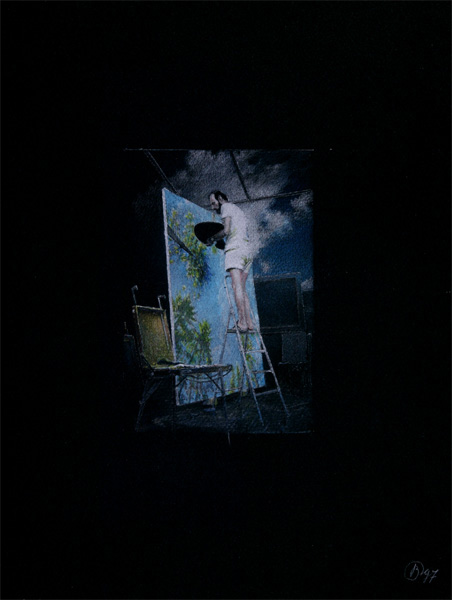

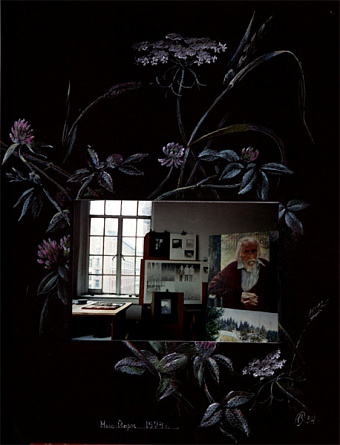

В мастерской Э. Булатов. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7

| 32,5х25

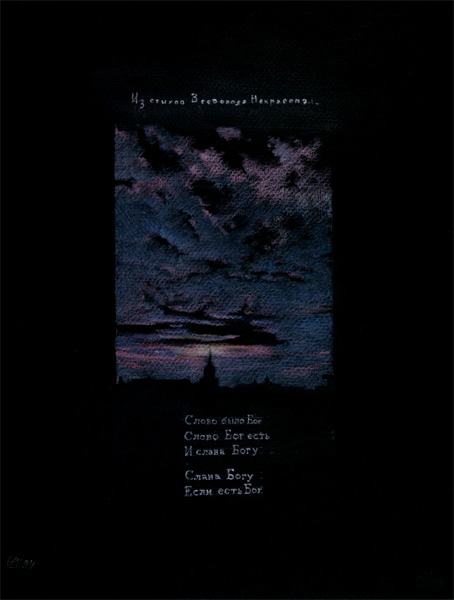

Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

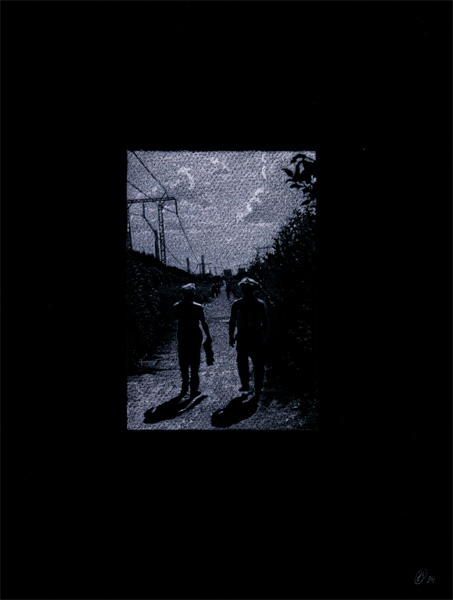

Москва. Открытое шоссе. Воскресенье. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

| 32,5х25

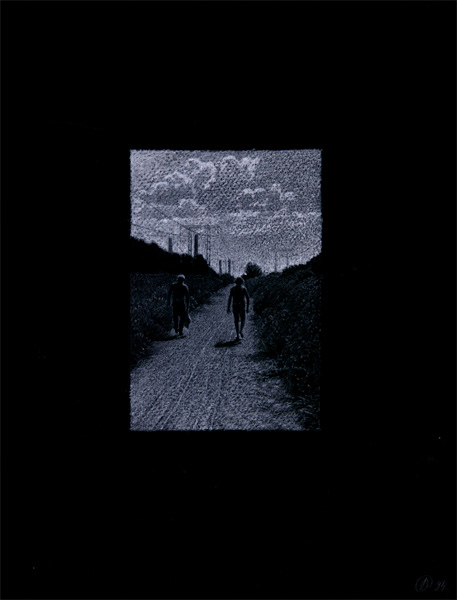

Москва. Открытое шоссе. Воскресенье. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

| 32,5х25

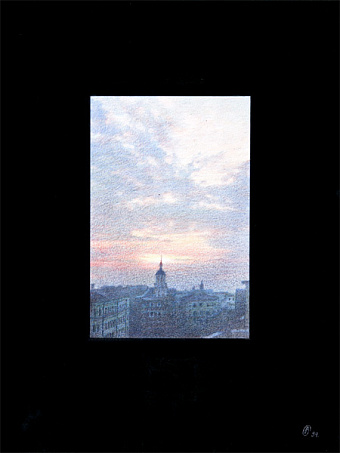

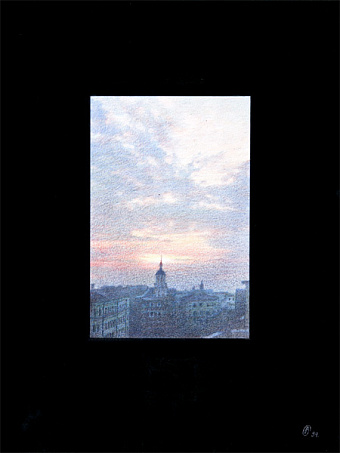

Из окна на Чистопрудный бульвар. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

| 32,5х25

бумага, пастель, коллаж

32,5х25

Меншикова башня. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

бумага, пастель, коллаж | 32,5х25

Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

| 32,5х25

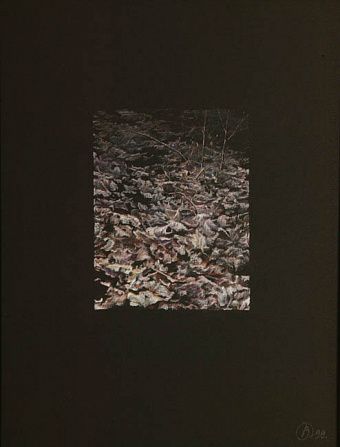

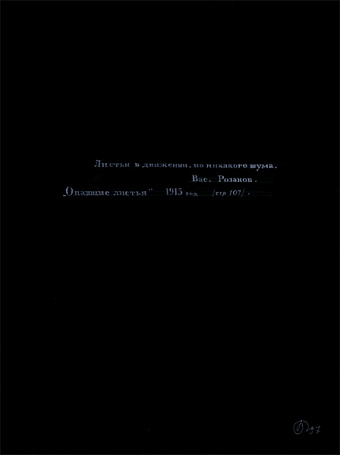

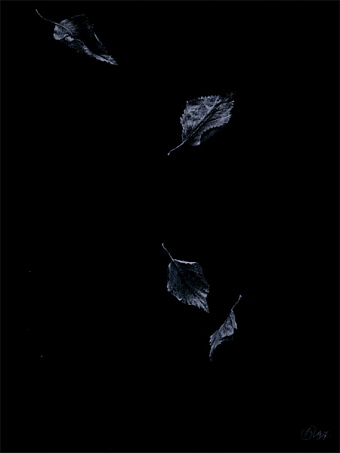

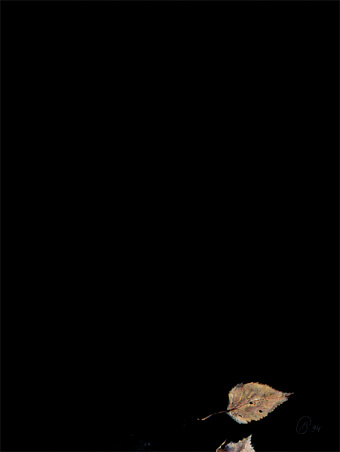

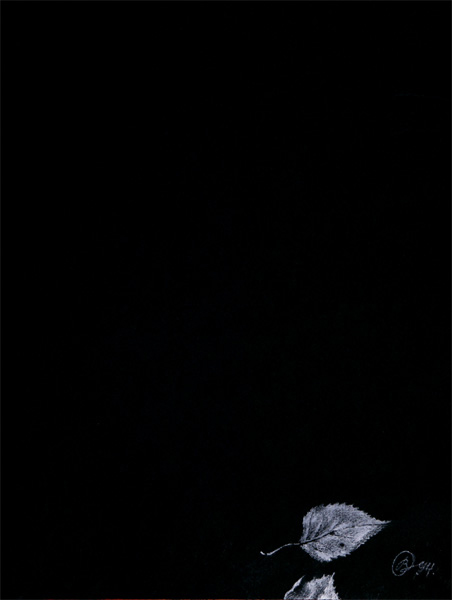

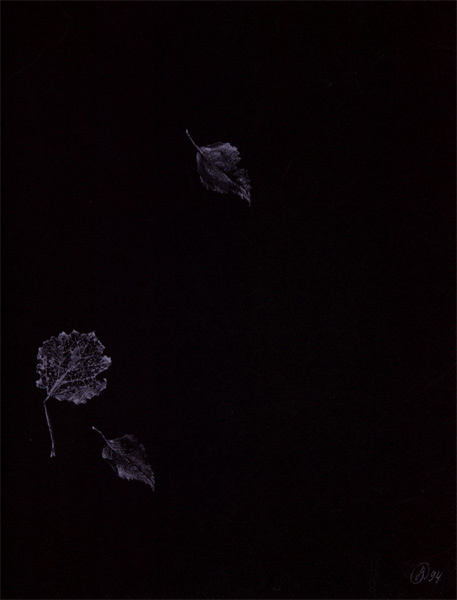

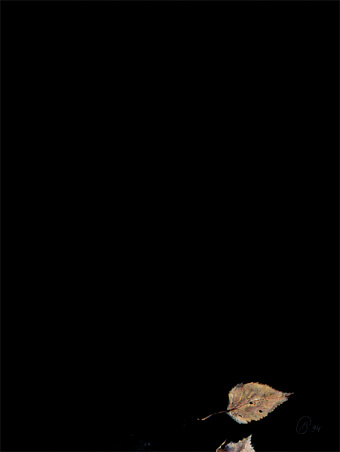

Серия "Листья в движении" V, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

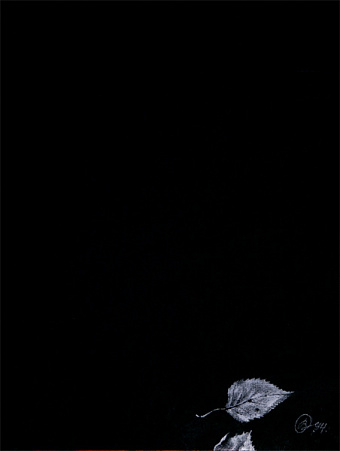

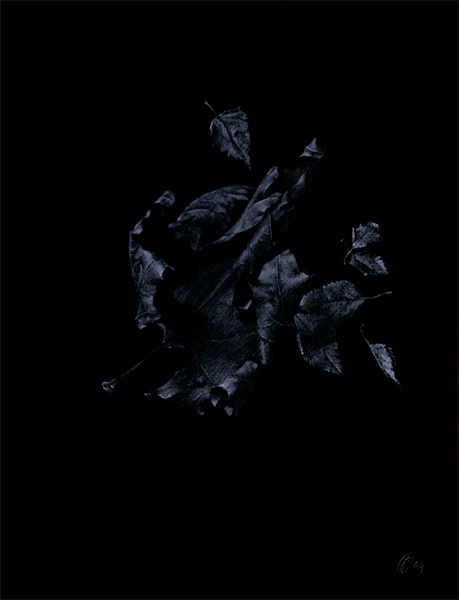

Серия "Листья в движении" V, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

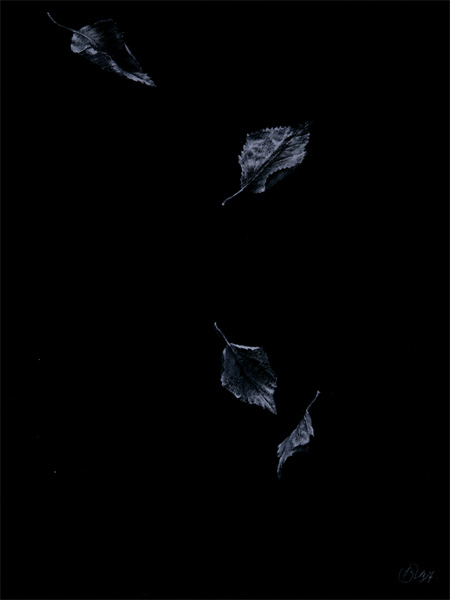

Серия "Листья в движении" V, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

Серия "Листья в движении" V, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

бумага, пастель, гуашь

32,5х25

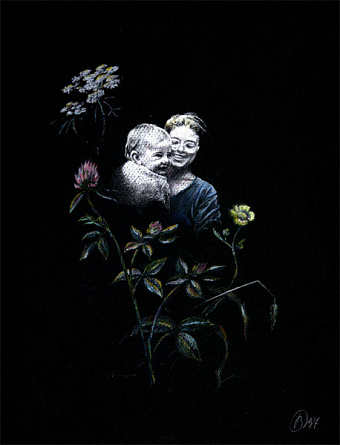

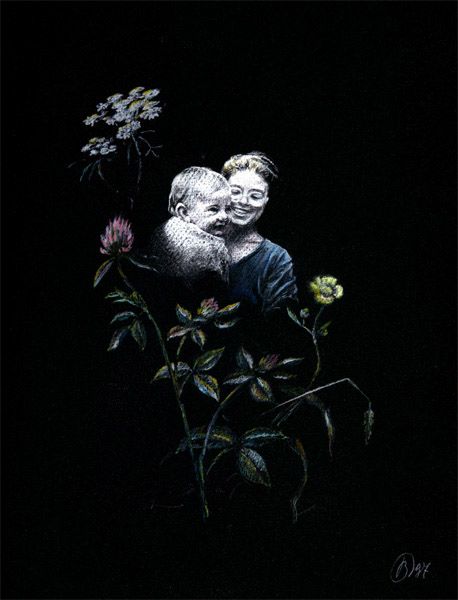

Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, пастель, гуашь | 32,5х25

бумага, пастель, гуашь

32,5х25

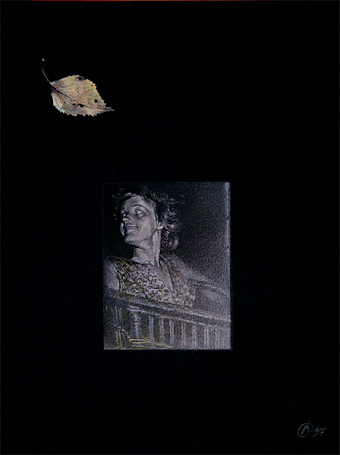

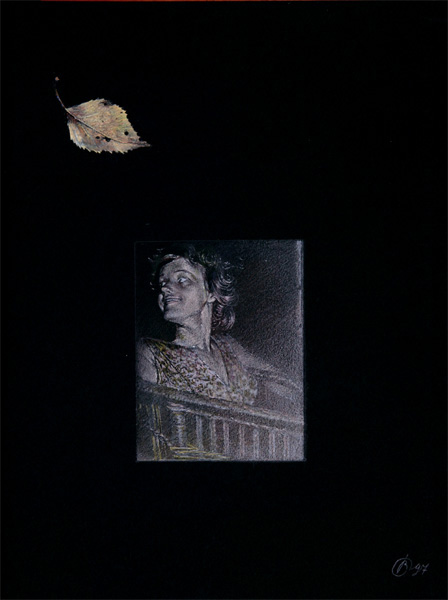

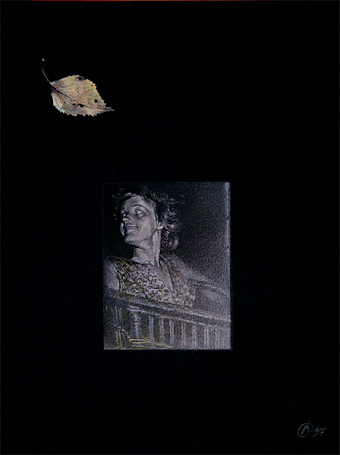

Кира 1959. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, пастель, гуашь | 32,5х25

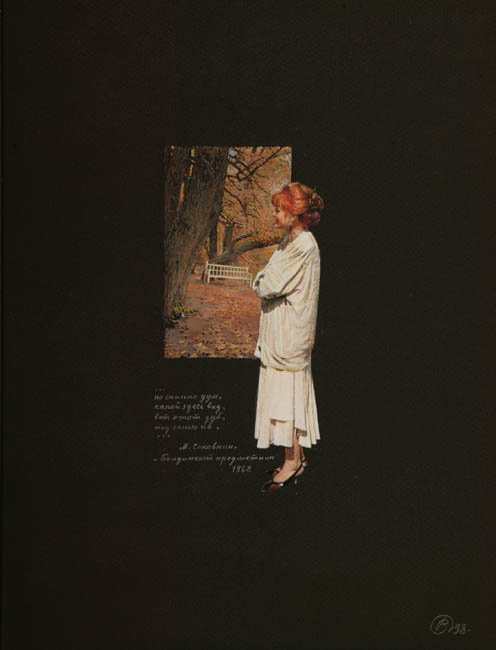

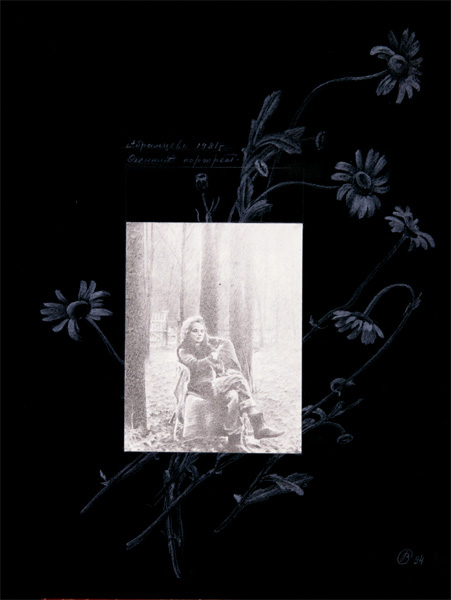

Осенний портрет. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

| 32,5х25

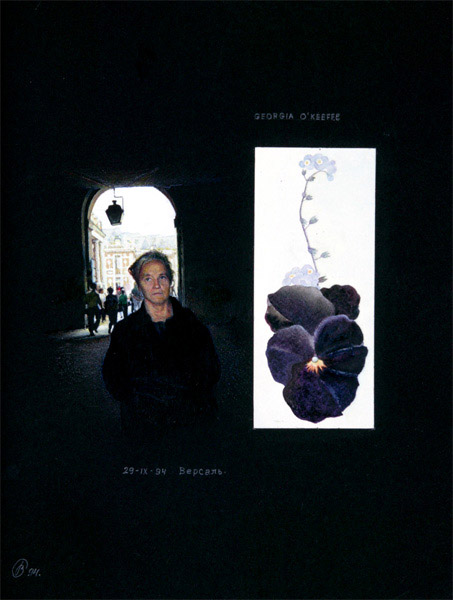

Версаль. Цветы Georgia O'Keeffe. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

| 32,5х25

бумага, пастель, гуашь

32,5х25

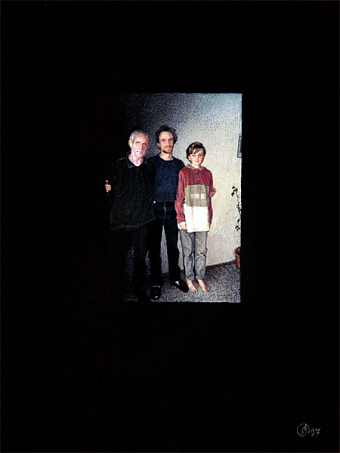

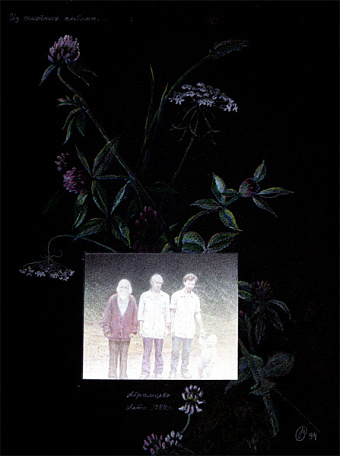

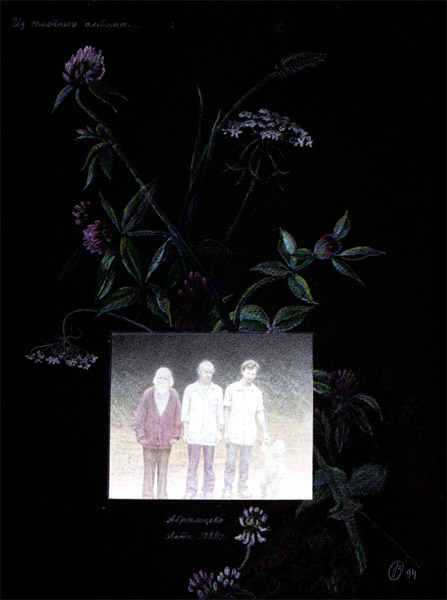

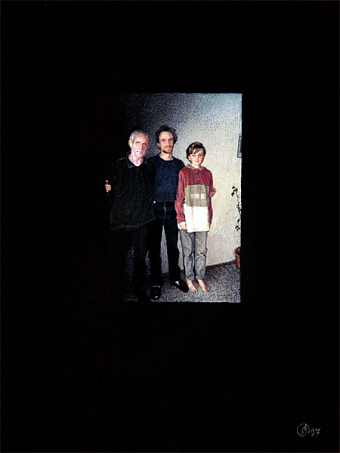

Три поколения. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, пастель, гуашь | 32,5х25

Четыре поколения. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

| 32,5х25

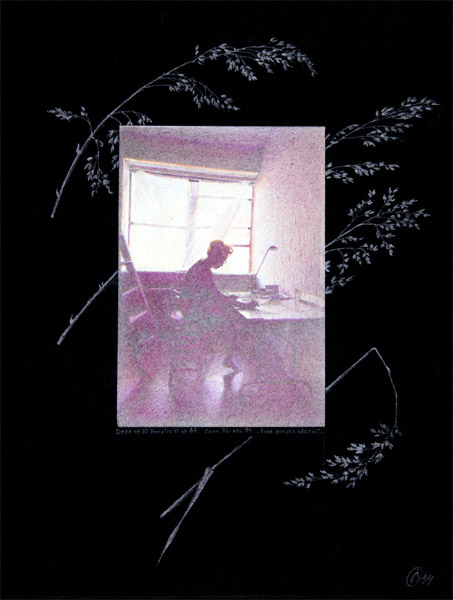

бумага, пастель, коллаж (фотография)

32,5х25

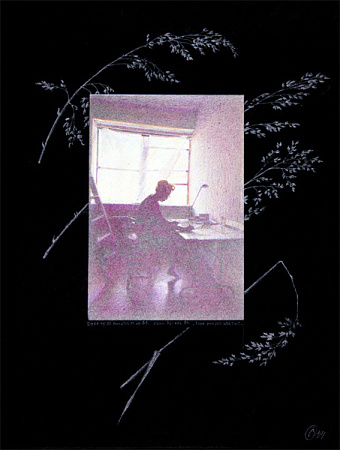

Мастерская на Irving Place. NY, 1994. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, пастель, коллаж (фотография) | 32,5х25

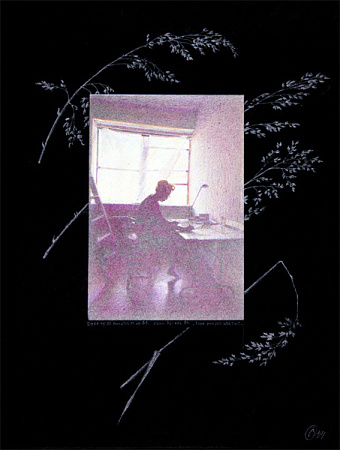

бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж

32,5х25

Студия на Horatio St. NY, Кира рисует. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж | 32,5х25

Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

бумага, пастель, гуашь

32,5х25

Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, пастель, гуашь | 32,5х25

Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

Серия "Листья в движении" V, 1994-7

| 32,5х25

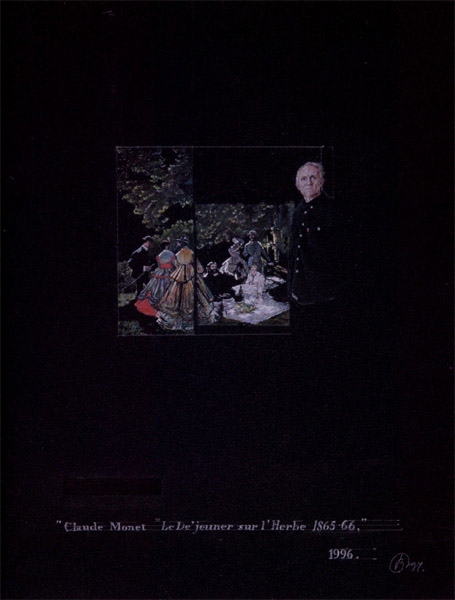

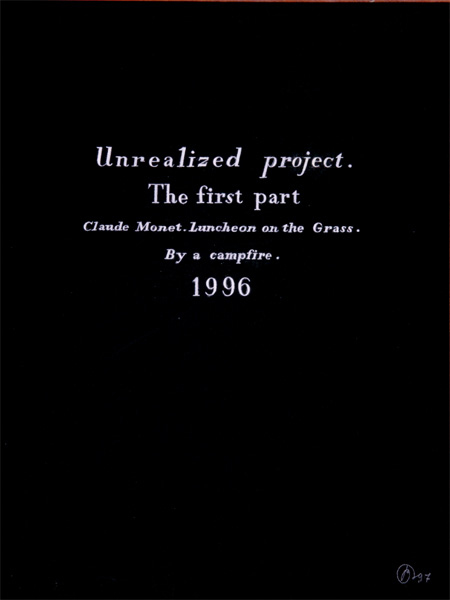

Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

Старики. Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7

| 32,5х25

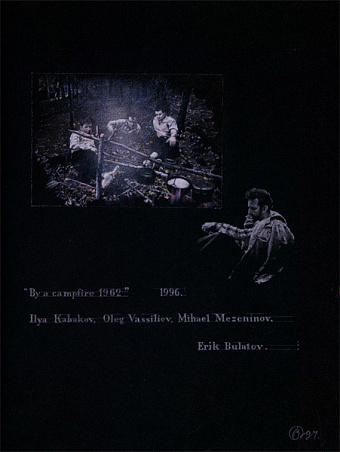

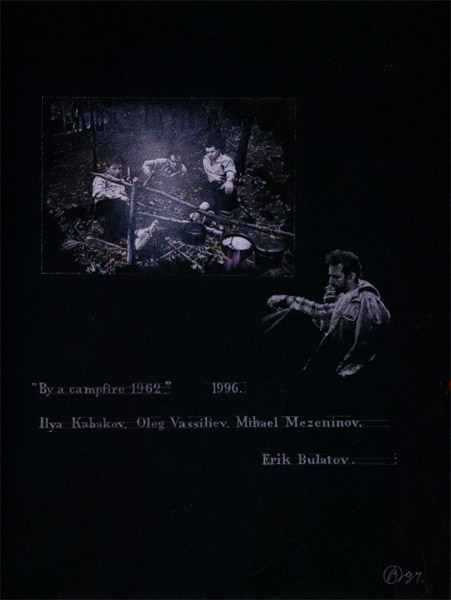

У костра 1962. Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

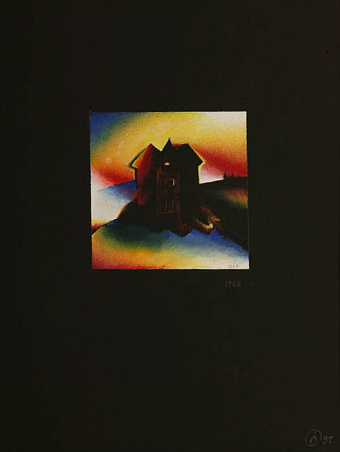

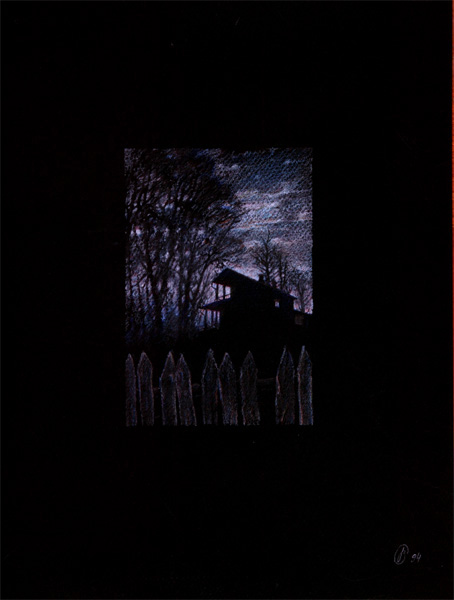

Серия "Дом" I, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

Серия "Дом" I, 1994-7

бумага, пастель | 32,5x25

На черной бумаге, 1997

бумага, пастель | 25х32

Серия "Листья в движении" V, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25

Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

| 32,5х25

Серия "Freedom" XI, 1994-7

| 32,5x25

Серия "Слово Бог" IV, 1994-7

бумага, пастель | 32,5х25