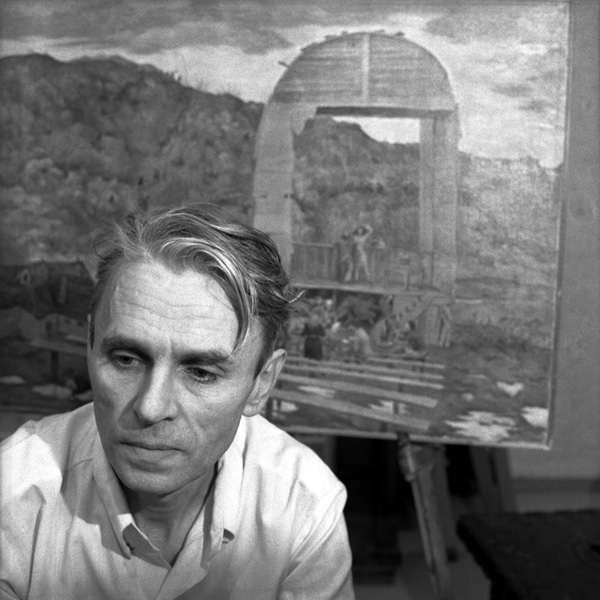

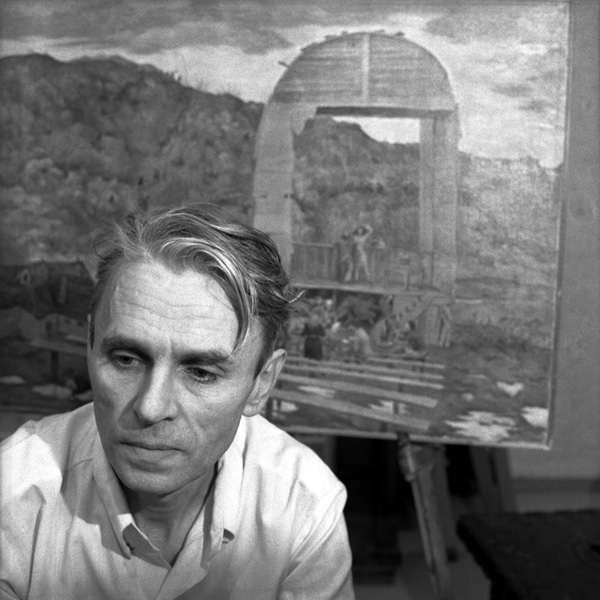

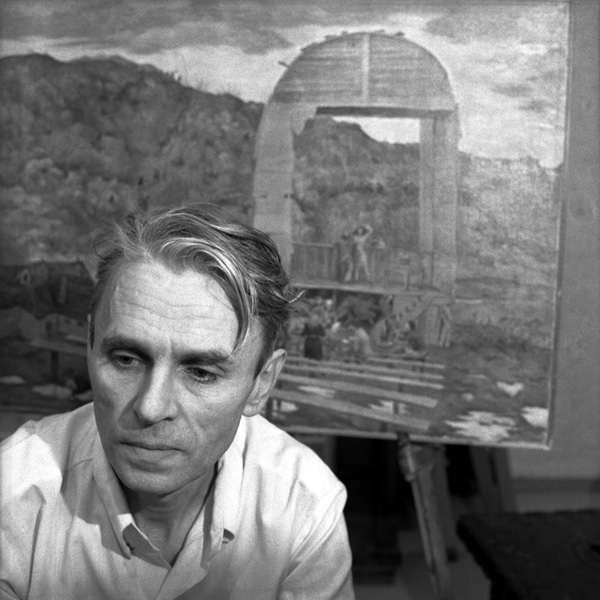

Из показаний на допросах: «В СССР хорошие художники не могут применять и развивать свои таланты... Художники у нас не свободны... они рисуют не то, что хотят, а то, что им скажут...» Из обвинительного заключения: «Свешников не терпел ничего советского... Преклонялся перед идеологией национал-социализма, а также перед силой немецкого оружия и Гитлером... Свешников готов пойти на все и после соответствующей обработки безусловно (подчеркнуто следствием. - Сост.) даст свое согласие быть исполнителем террористического акта против Сталина...» Осужден ОСО 26.12.1946 г. к 8 годам ИТЛ.

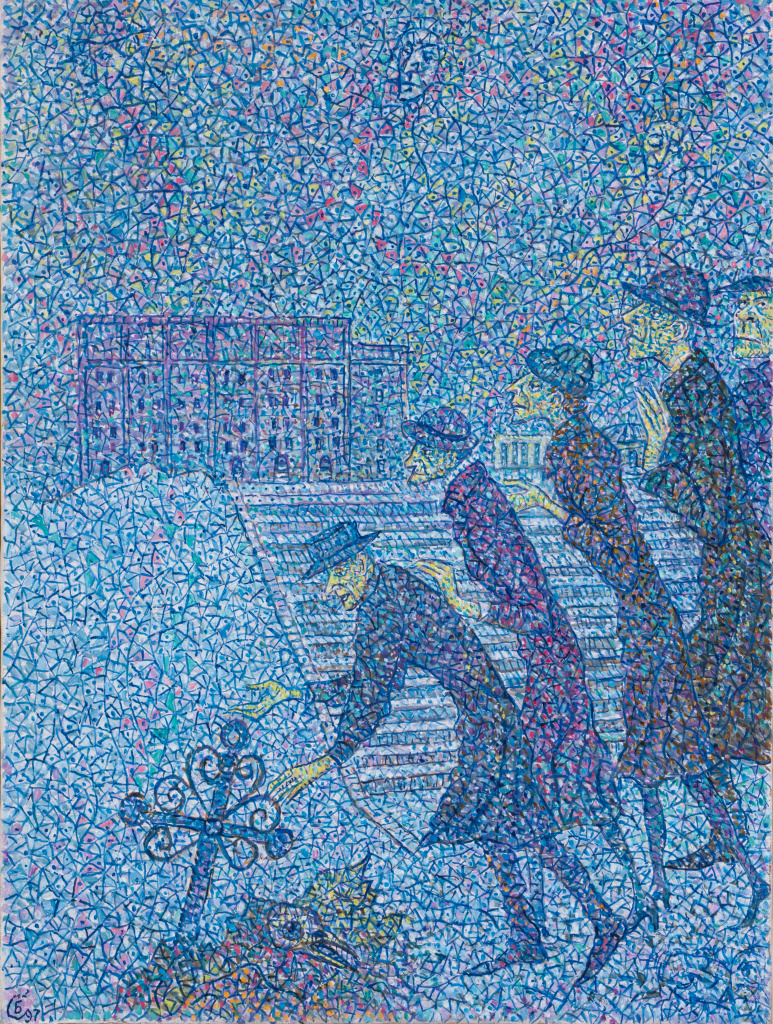

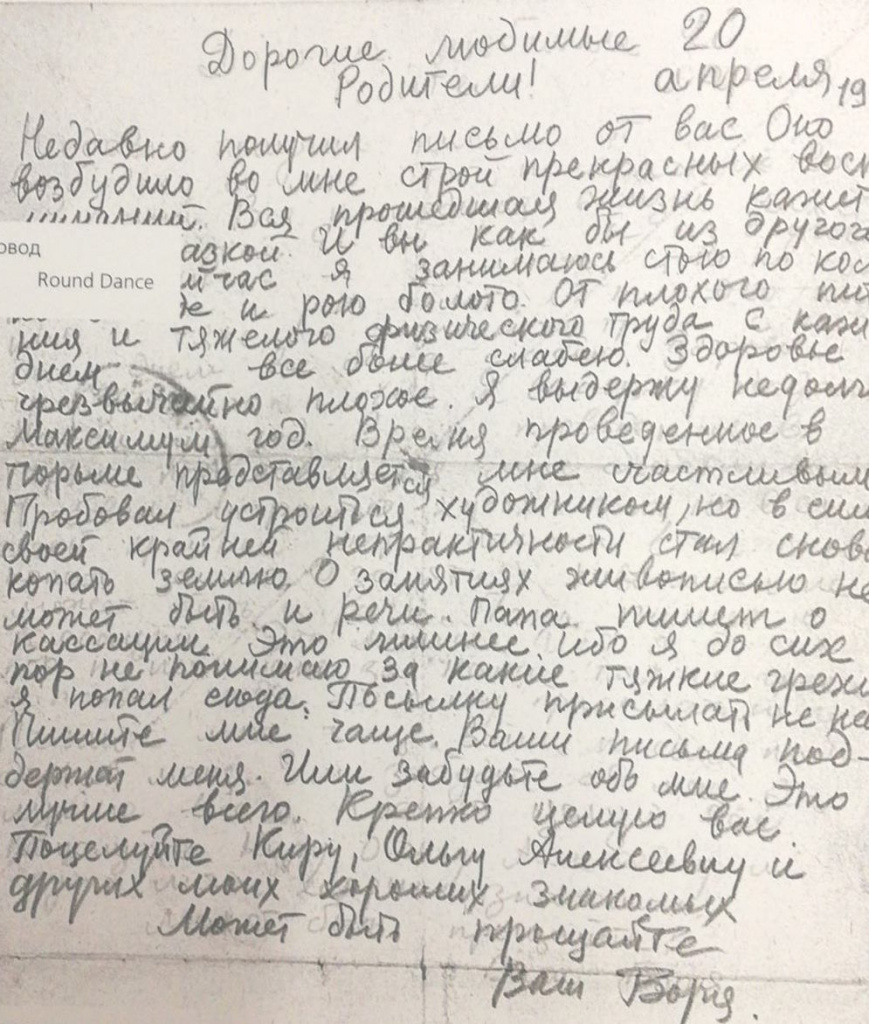

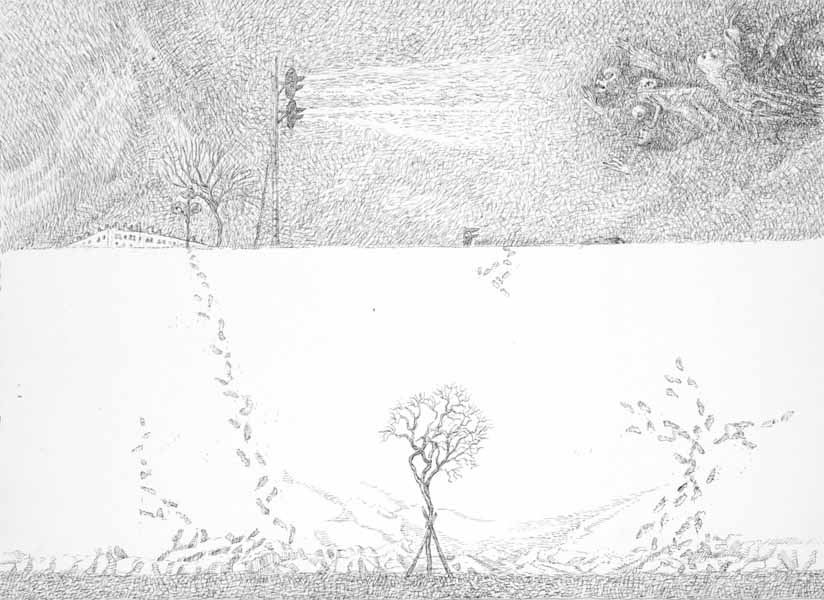

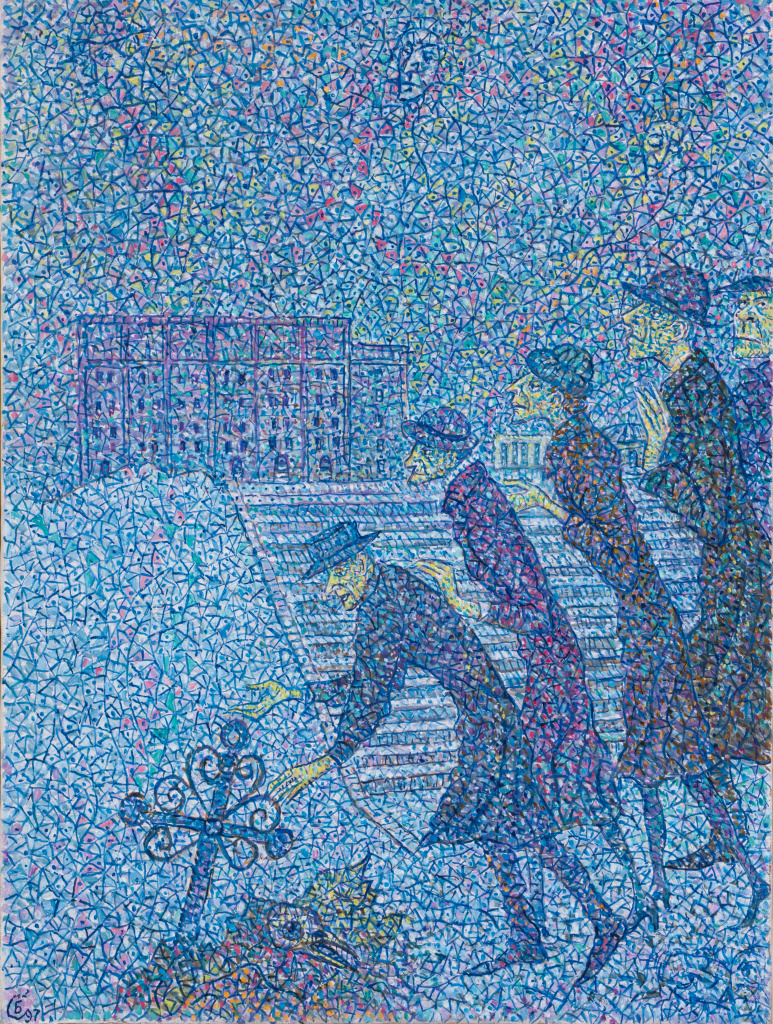

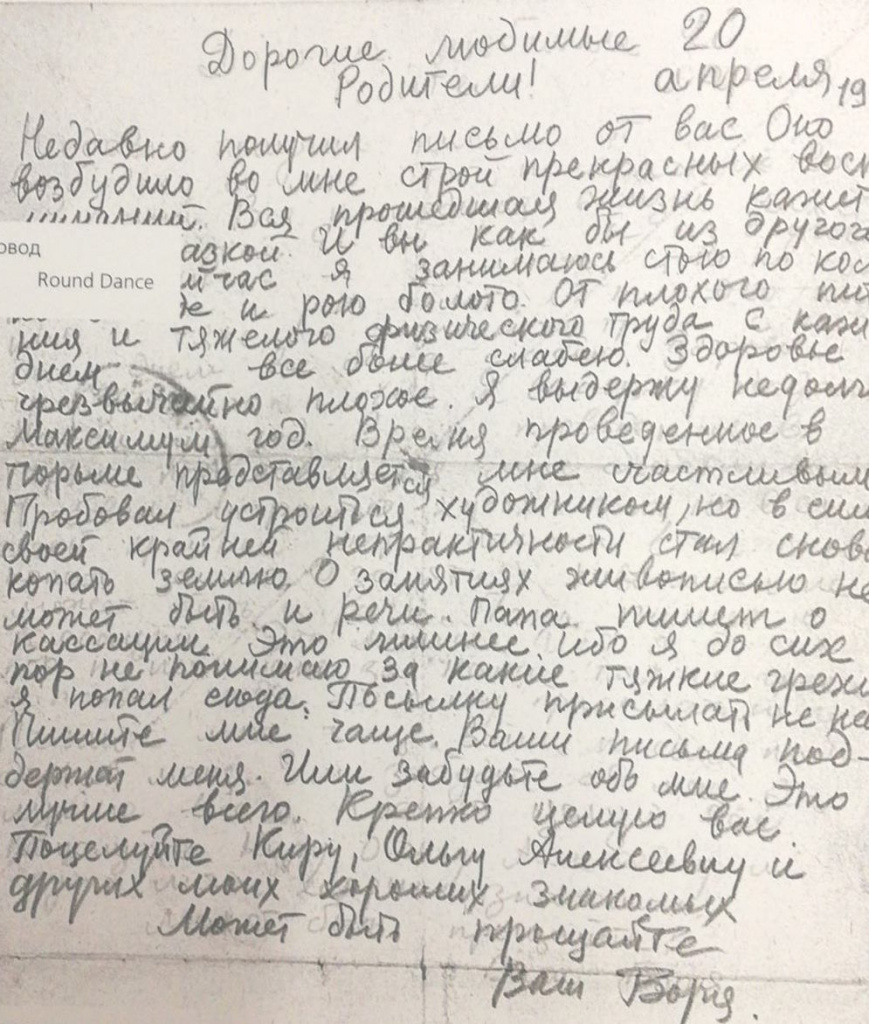

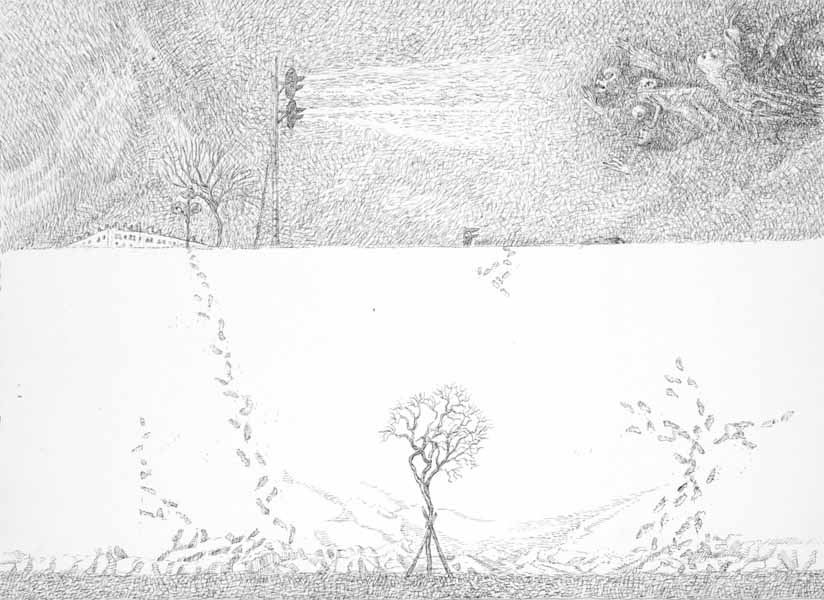

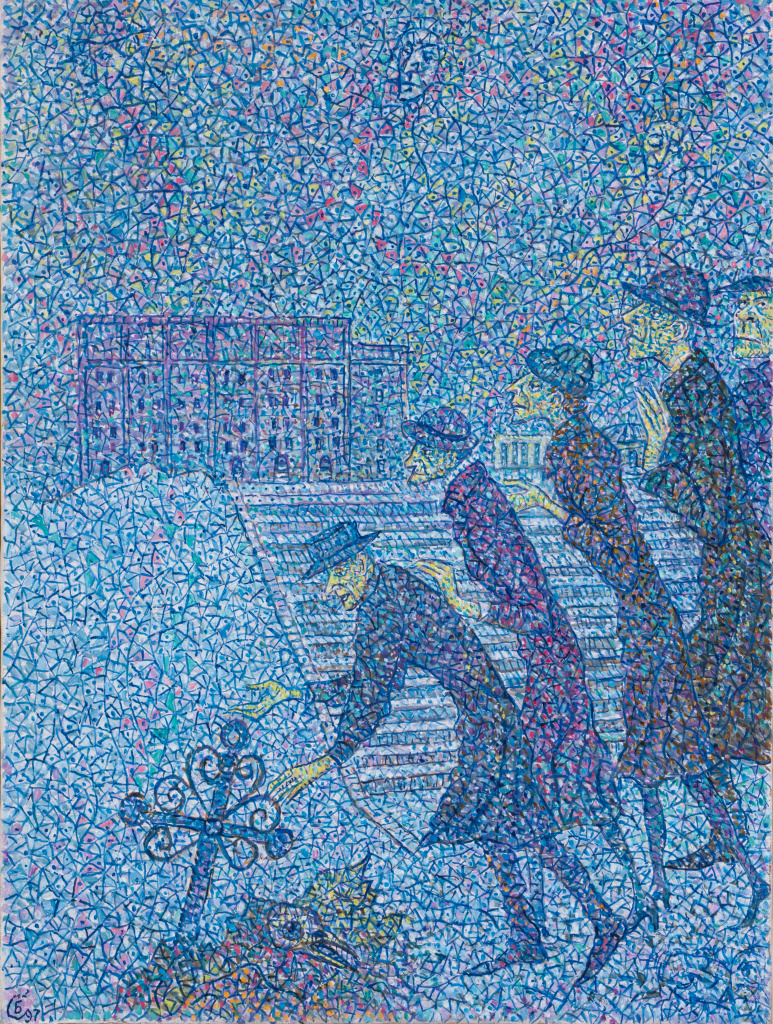

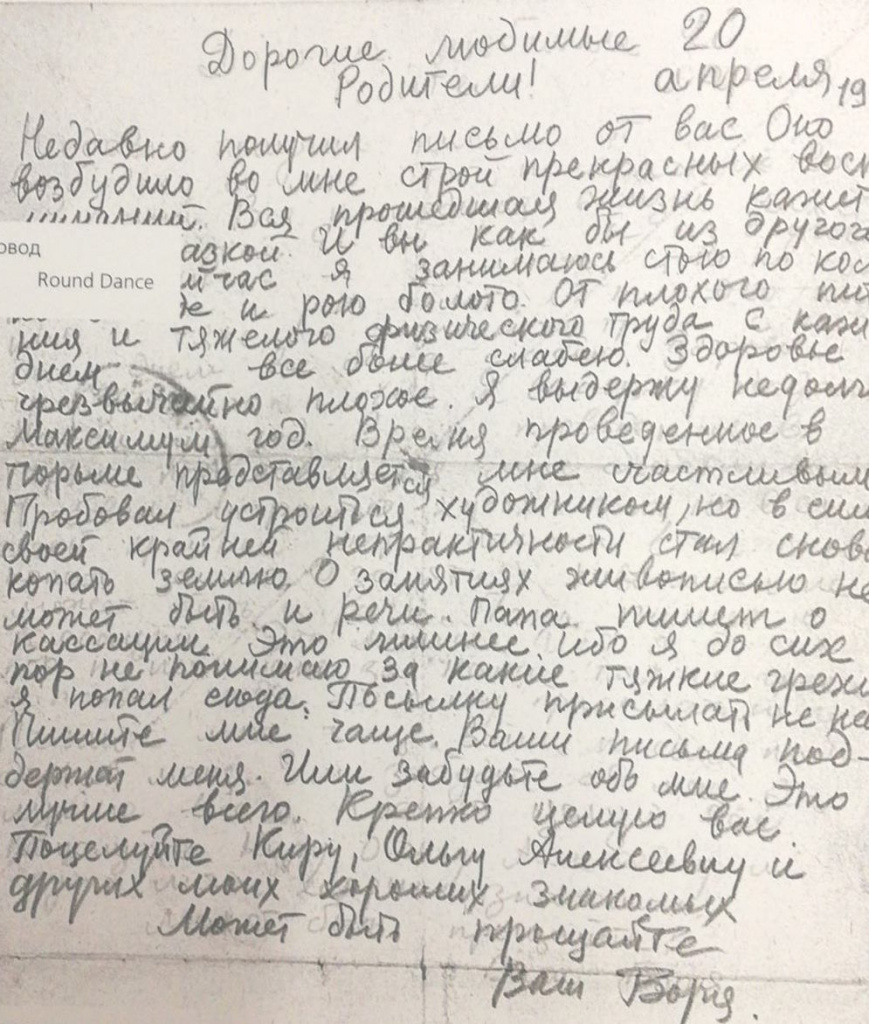

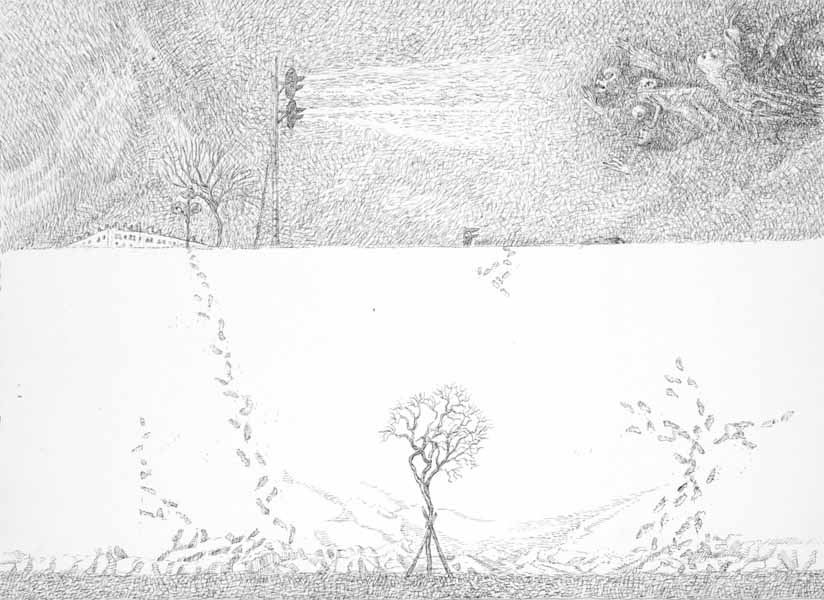

В 1946-1953 гг. Свешников находился в Ухтомлагере Коми АССР. Созданный там цикл рисунков принадлежит к самым значительным памятникам так называемого «лагерного искусства».

Уже через 2 года работ по прокладке трубопровода истощенного художника «списали в утиль», поместив в лагерную больницу. Выжить помог случай — через знакомых Свешникова удалось перевести в инвалидный лагерь на должность ночного сторожа. Там художник продолжил украдкой рисовать. Чудом было и то, что лагерные рисунки удалось передать на волю.

Из показаний на допросах: «В СССР хорошие художники не могут применять и развивать свои таланты... Художники у нас не свободны... они рисуют не то, что хотят, а то, что им скажут...» Из обвинительного заключения: «Свешников не терпел ничего советского... Преклонялся перед идеологией национал-социализма, а также перед силой немецкого оружия и Гитлером... Свешников готов пойти на все и после соответствующей обработки безусловно (подчеркнуто следствием. - Сост.) даст свое согласие быть исполнителем террористического акта против Сталина...» Осужден ОСО 26.12.1946 г. к 8 годам ИТЛ.

В 1946-1953 гг. Свешников находился в Ухтомлагере Коми АССР. Созданный там цикл рисунков принадлежит к самым значительным памятникам так называемого «лагерного искусства».

Уже через 2 года работ по прокладке трубопровода истощенного художника «списали в утиль», поместив в лагерную больницу. Выжить помог случай — через знакомых Свешникова удалось перевести в инвалидный лагерь на должность ночного сторожа. Там художник продолжил украдкой рисовать. Чудом было и то, что лагерные рисунки удалось передать на волю.

Из показаний на допросах: «В СССР хорошие художники не могут применять и развивать свои таланты... Художники у нас не свободны... они рисуют не то, что хотят, а то, что им скажут...» Из обвинительного заключения: «Свешников не терпел ничего советского... Преклонялся перед идеологией национал-социализма, а также перед силой немецкого оружия и Гитлером... Свешников готов пойти на все и после соответствующей обработки безусловно (подчеркнуто следствием. - Сост.) даст свое согласие быть исполнителем террористического акта против Сталина...» Осужден ОСО 26.12.1946 г. к 8 годам ИТЛ.

В 1946-1953 гг. Свешников находился в Ухтомлагере Коми АССР. Созданный там цикл рисунков принадлежит к самым значительным памятникам так называемого «лагерного искусства».

Уже через 2 года работ по прокладке трубопровода истощенного художника «списали в утиль», поместив в лагерную больницу. Выжить помог случай — через знакомых Свешникова удалось перевести в инвалидный лагерь на должность ночного сторожа. Там художник продолжил украдкой рисовать. Чудом было и то, что лагерные рисунки удалось передать на волю.

Купить картину

Спасибо за ваш заказ!

В поле e-mail обязательно указывайте адрес без ошибок. На указанный адрес придет ключ активации купленного продукта.

Вы можете посмотреть лоты вживую на нашей аукционной выставке в рабочие часы Музея ART4.

МОСКВА, ХЛЫНОВСКИЙ ТУПИК, 4

ПН-ПТ, с 11:00 до 19:00

+7(499) 136 56 56